Introducción

En las últimas décadas diversos temas han preocupado a la humanidad debido a sus efectos negativos, entre ellos: la destrucción de ecosistemas, el exterminio de especies animales y flora, el cambio climático o los problemas asociados a una alimentación poco saludable. Justamente este último ha cobrado mayor relevancia ante la proliferación de los llamados alimentos ultraprocesados, los cuales se ha comprobado pueden afectar la salud de las personas derivando en sobrepeso, obesidad o desnutrición (Askari et al, 2020; Lane et al, 2021; Pagliai et al, 2021). Éstos se entienden como las:

Formulaciones industriales fabricadas con sustancias derivadas de alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Generalmente contienen poco o nada de alimentos integrales, están listos para consumirse o calentarse y son grasosos, salados o azucarados y carentes de fibras dietéticas, proteínas, diversos micronutrientes y otros compuestos bioactivos (Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition, 2016, p. 37).

Su definición hace evidente lo dañinos que pueden ser los alimentos ultraprocesados para la salud al no ser nutritivos ya que aportan demasiadas calorías con ingredientes difíciles de procesar para el organismo del ser humano, tales como los azucares añadidos, carbohidratos refinados o las grasas saturadas y grasas trans (Koiwai et al, 2019). A pesar de ello, su consumo en años recientes se ha incrementado, en especial por parte de los niños (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018).

En ese sentido, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2019), entre 2009 y 2014 en América Latina la venta diaria promedio de los alimentos ultraprocesados se incrementó de 407 kilocalorías por persona al día, a 441, estimando que para 2019 ese número llegó a 481, cantidad elevada considerando que lo idóneo de acuerdo con la OMS y la FAO (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019) es que las kilocalorías de los alimentos ultraprocesados consumidas por día, sean máximo 10% del total, es decir entre 200 y 250. Esto significa que con el paso de los años las personas han tenido mayor acceso y consumo de esos productos. En el caso de México, por ejemplo, la FAO (2019), observa que es el país de Latinoamérica con mayor ingesta, 581 gramos al día por persona, lo que se traduce en casi un 30% de las kilocalorías diarias. Por ello se calcula que anualmente cada individuo de dicho país consume 212 kilogramos de alimentos ultraprocesados (Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2021), contribuyendo al desplazamiento de alimentos saludables y por ende al incremento de casos de diabetes, hipertensión, depresión, o enfermedades cardio y cerebrovasculares.

Ante tal contexto, se ha llegado a una pérdida de identidad alimentaria en México ya que la preferencia de alimentos locales y sanos es cada vez menor, por ello se vuelve relevante buscar alternativas que permitan incentivar y apoyar la producción de alimentos saludables, sobre todo en comunidades rurales donde en muchas ocasiones se vive en condiciones precarias. Un eje de ese esfuerzo tiene que ver con la conformación de grupos de campesinos y pequeños productores, quienes generalmente cuentan con conocimientos que desde hace generaciones les permiten cosechar frutas, verduras y otros productos libres de ingredientes dañinos presentes en los alimentos ultraprocesados. Esa sabiduría ancestral es lo que se conoce como conocimientos tradicionales (CT), que pueden definirse como:

Aquellos que han sido generados, preservados, aplicados y utilizados, integrando la riqueza local y culturalmente compartida por los integrantes de una comunidad, resultado de la relación entre una sociedad y el territorio en el que habitan, y donde son importantes las lenguas indígenas, creencias, sistemas de educación, valores respeto y cuidado del medio ambiente (Valladares y Olivé, 2015 p. 69).

Por lo anterior, los grupos de campesinos y pequeños productores, a través de sus CT tienen el potencial de contribuir a una mayor producción de alimentos saludables, que pueda llegar a consumidores locales y de esa manera hacer frente al alto consumo de los alimentos ultraprocesados que tantos daños a la salud están provocando. Y no solo eso, incentivar la difusión de esos CT puede contribuir a revalorarlos como un aspecto de gran relevancia para cualquier sociedad, lo que a su vez coadyuva a preservarlos para combatir el desinterés que se ha mostrado en su conservación en las últimas décadas.

En ese sentido, la conformación de redes de productores apoyados en sus CT también coadyuva a transitar a la llamada soberanía alimentaria, un movimiento que por sus características impulsa un consumo de productos alejado de lo impuesto por las grandes empresas del mundo con sus alimentos ultraprocesados. En ese sentido la soberanía alimentaria puede entender como:

El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental (Fórum Mundial sobre soberanía alimentaria, 2001, p. 4).

Derivado de lo expuesto, surge el interés por abordar el tema de las redes de productores rurales que utilizan CT en sus actividades. Concretamente se busca identificar las dimensiones y contribuciones del CT en la creación de una red solidaria agroecológica que fomente la soberanía alimentaria, la cual aporta directamente en el combate a la proliferación de alimentos ultraprocesados. Aunado a lo anterior, resulta relevante revisar el caso de un grupo de productores rurales debido a que cualquiera de ellos puede fungir como las llamadas redes alimentarias alternativas (Psarikidou and Szerszynski, 2012), las cuales buscan precisamente hacer frente al domino de las grandes empresas de alimentos para avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Así, el presente texto busca responder la pregunta de ¿Qué dimensiones de los CT contribuyen a la conformación de una red solidaria agroecológica de un grupo de productores en el estado de Guerrero? Con base en esto el objetivo es identificar los elementos que conforman las dimensiones de los CT que coadyuvan a la construcción de una red de productores nombrada como “Red de Soberanía Alimentaria de productores Indígenas de Guerrero”, que buscan avanzar hacia la soberanía alimentaria, la cual puede contribuir a la construcción de una red solidaria agroecológica.

Para ofrecer resultados aterrizados a una realidad concreta, la investigación está acotada a un grupo de productores en la llamada región Centro y Montaña de Guerrero quienes participan en un Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia titulado, “Red solidaria agroecológica que fomente la soberanía alimentaria en el Centro y Montaña de Guerrero mediante la producción, autoconsumo e intercambio de alimentos sanos para población de bajos ingresos”, el cual es apoyado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en México, así como por el Instituto Politécnico Nacional.

De esta forma, la estructura del texto es la siguiente: Se presentan primero los aspectos metodológicos, posteriormente se exponen aquellos elementos de los CT presentes en el grupo de productores, para luego, identificar cuáles son las dimensiones de los CT y cómo aportan a la construcción de una red solidaria agroecológica, la cual puede entenderse como un grupo de personas productoras que sustentan su relación en la participación y colaboración continua, para por medio de prácticas agroecológicas, obtener alimentos saludables para el autoconsumo e intercambio. La principal diferencia frente a otros grupos de productores es que una red de este tipo se enfoca en la producción de alimentos saludables con base en conocimientos y técnicas que son consideradas como amigables con el ambiente y los seres humanos, es decir agroecológicas Finalmente se exponen las conclusiones correspondientes.

1. Metodología

La presente investigación es cualitativa por lo que recaba información sobre los CT de diversas fuentes para tener un adecuado conocimiento del tema, en primera instancia se utilizó la investigación documental, traducida en una revisión de literatura de más de treinta artículos científicos retomando materiales donde los CT se abordan en diversas comunidades alrededor del mundo, concretamente en los países de Senegal, Malí, Canadá, Brasil, Tailandia, Guatemala, México, India, España, Australia, Nepal, Vanuatu, Ghana, Bolivia, Sri Lanka, Mongolia, Ecuador y Marruecos . Éstos fueron encontrados en la base de datos Web of Science, en los idiomas inglés, español o francés.

El análisis de los textos se realizó incorporando lo aportado por Glaser y Strauss (1967), la saturación teórica, la cual conlleva a terminar la búsqueda cuando no se presentan más aspectos nuevos sobre un tema. La revisión se sustentó en analizar investigaciones de estudios de caso en donde se abordaron CT presentes en varias comunidades como parte de diversos aspectos de la vida cotidiana. La información recuperada de la investigación documental se resume en la identificación de siete elementos de los CT (interactivos, orales, adaptables, culturales, subjetivos/místicos, prácticos y basados en la observación), los cuales se definieron con base en la recurrencia que cada elemento presentó en las diversas comunidades, estos sirvieron como guía para el trabajo de campo.

En cuanto a la manera de gestionar la información documental, el programa Atlas Ti en su versión 23 fue elegido para apoyar el análisis y estructuración de la misma, de esa forma fue posible identificar aspectos recurrentes que abonaron a determinar los elementos que son parte de los CT.

Aunado al análisis documental, la investigación tiene su componente práctico gracias al trabajo de campo hecho a lo largo de varios meses en el estado de Guerrero, México, concretamente en la zona llamada Centro y Montaña de dicha entidad. Durante esas jornadas llevadas a cabo entre 2022 y 2023 (dieciocho con duración de tres a cuatro días cada una), se realizaron actividades variadas donde además de abordar temas en talleres y espacios formales, hubo lugar para intercambios informales de información entre los integrantes de la red de productores.

En esta parte los instrumentos utilizados para obtener información fueron la observación, entrevistas semi estructuradas, talleres de intercambio de saberes, así como gran variedad de interacciones informales con los productores de cada comunidad (por ejemplo, durante las comidas, fiestas patronales o pláticas casuales luego de algún taller). Esto permitió identificar los CT y sus dimensiones en las siguientes comunidades: Acatlán, Lodo Grande, Mexcaltepec II, Pantitlán, Topiltepec, Oxtoyahualco y Zitlala.

Es adecuado mencionar que la conformación de la red de productores se desprende del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia mencionado previamente, cuyo objetivo era precisamente la creación de una red que fomentara la soberanía alimentaria. Con base en ello, se realizaron una amplia gama de acciones encaminadas a intercambiar conocimientos, técnicas y experiencias tanto productivas como organizativas, gracias a las cuales las personas de las comunidades participantes lograran integrarse como grupo, generar una identidad, construir confianza, colaborar de forma continua y establecer lineamientos para el funcionamiento de la red.

Actualmente la “Red de Soberanía Alimentaria de productores Indígenas de Guerrero” cuenta con 24 integrantes; distribuidos de la siguiente forma: 6 de Pantitlán, 6 de Topiltepec, 8 de Mexcaltepec II, 1 de Acatlán, 1 de Lodo Grande, 1 de Oxtoyahualco y 1 de Zitlala. La red está constituida legalmente y en ella se toman decisiones por medio de asambleas generales en donde participan todos los miembros y además, se tienen definidos tres puestos relevantes: presidente, secretario y tesorero.

Una vez aclarado lo anterior, a continuación, se exponen los elementos que con base en la revisión de literatura se ha identificado forman parte de los CT y están presentes en el grupo de productores que participan en el proyecto.

2. Elementos de los CT en la red de productores

Luego de analizar diversas investigaciones sobre el CT en contextos específicos, fue posible identificar los elementos que en esos lugares forman parte de sus CT y los cuales fungen como guía para determinar en primera instancia si algunos de ellos se encuentran presentes en las comunidades que forman parte del proyecto de la red de productores. Esto es necesario para avanzar posteriormente a la propuesta de dimensiones que contribuyen a la construcción de una red.

Aclarado lo anterior, se procede a exponer cada elemento encontrado en los trabajos revisados y ejemplos sobre su presencia en las siete comunidades mencionadas de la región Centro y Montaña de Guerrero. Cabe mencionar que en las siguientes páginas se presentan algunas recetas, mitos, leyendas, técnicas, saberes, que forman parte del CT de las diversas comunidades, lo que coadyuva a enriquecer la narrativa de cada elemento. Por otra parte, la identificación de cada elemento fue posible gracias a combinar tanto la observación, como la realización de entrevistas semi estructuradas, impartición de talleres de intercambio de saberes, y las interacciones informales con los productores de cada comunidad.

2.1. Los CT requieren de la interacción humana

Bussey et al (2016) afirman que los CT están arraigados a las comunidades, por lo que necesitan ser socializados para ser conocidos, lo cual conlleva interactuar con otros, permitiendo así aprender de varias experiencias (Pearce et al, 2015) y en especial, transmitirlas a otras generaciones (Batchuluun, 2021). Esa interactividad se ha encontrado, sucede de manera frecuente al interior de la familia, pero no es exclusiva de ella (Jiménez et al, 2021), ya que las interacciones también suceden en espacios culturales, de trabajo o de amistad (Boafo et al, 2016). Lo anterior se debe a que de manera individual las personas pueden acceder a cierto CT, pero para obtener una mayor cantidad que le sea de utilidad, requiere interactuar con otros para aprender más CT y así poder difundirlos (Usher, 2000). De esto se desprende que normalmente el entorno familiar y social fungen como lugares importantes para la interacción humana donde se intercambian los CT, aportando así a su conservación a través de los años (Aubel, 2006, Batchuluun, 2021).

En el caso de los productores miembros del proyecto, la interacción humana que se necesita para socializar los CT se presentó cuando en el marco de una feria gastronómica las personas interactuaron para aprender sobre los CT relacionados a la preparación de algunos de los platillos. Por ejemplo, al estar degustando el llamado Tlatonile, las personas interactuaron entre ellas para aprender cómo con base en su CT lo prepara una de sus compañeras. Este se cocina teniendo como base frijol rojo blando, el cual luego de ser cortado, se hierve y se le agregan cilantro, cebolla, chile y ajo, todo eso se acompaña de mole ya sea verde o rojo, además, se agrega un insecto nombrado en la zona como chumilín y que otorga un saber picoso al platillo. Como parte de la interacción entre varias productoras, se agregó que esta comida también es conocida como “Apozonque”, cuyo significado es frijoles de la olla.

Otros momentos en los que se observó la interacción entre personas, fue cuando estas ponían en práctica el trueque al finalizar las actividades formales en cada jornada de trabajo, un CT presente en todas las comunidades participantes en el proyecto, a través del cual no sólo intercambiaron productos como mezcal, miel, pepinos, frijoles, semillas de calabaza, tila, manzanas, cebollas o mazorcas de maíz; esos momentos también permitieron mayores interacciones informales que acercaron más a las personas en términos sociales. Por ejemplo, gracias a los diversos trueques que se realizaron una de las productoras de Topiltepec logró tener más cercanía con personas de Mexcaltepec II, a tal grado que se fortalecieron sus relaciones interpersonales derivando en el intercambio de cerdos pelones entre ambas comunidades.

Estas interacciones para aprender otros CT, contribuyeron de inicio a que personas de Pantitlán, Acatlán y Zitlala, pudieran interrelacionarse con mayor constancia, lo que ayudó a lograr una mejor organización de tal forma que interactúan sin necesidad que haya un trueque de por medio o la obligación de asistir a un taller o curso, de hecho, la interactividad poco a poco ha permitido que los intercambios de productos (como miel, champú, pepinos, artesanías de palma, chayotes, entre otros) ocurran en momentos informales, fuera de los días de trabajo en el proyecto.

2.2. Los CT son orales

Los CT se expresan principalmente a través de la palabra, ya sea en las pláticas que ocurren entre las personas o por medio de poemas, cuentos, leyendas o canciones que se comparten en las comunidades (Oteros et al, 2013; Thennakoon and Gamachchige, 2020). Gracias a esta oralidad se difunden aspectos identitarios, orígenes de las regiones, tradiciones, costumbres, técnicas, etc. (Berkes et al, 2000), lo que coadyuva a preservarlos. Por otra parte, esta oralidad también permite que los CT se intercambien en espacios formales como las escuelas, o informales como las reuniones familiares y de amistades (Si, 2000). En ese sentido, diferentes investigaciones han corroborado que las personas que han vivido más tiempo son esenciales en la trasmisión de los CT a los jóvenes y niños de las comunidades (Aubel, 2006; Bussey et al, 2016; Gruberg et al, 2022) precisamente por sus vastos años de experiencias que pueden compartir platicando en diversos espacios y momentos.

La oralidad se presentó en ocasiones donde las personas en momentos informales como el desayuno, la comida, antes o después de los talleres y actividades del proyecto, entablaron pláticas que involucraban los CT que poseen sobre todo para la obtención de productos. Por ejemplo, uno de los productores con más experiencia compartió durante una de las comidas CT respecto al uso que da a la raíz de la planta conocida como Higuerilla, esta se envuelve en un trapo blanco y se cuelga en la sombra por un tiempo, para posteriormente colocarla en una cubeta con 20 litros con agua para que suelte sus nutrientes y con ese líquido se riegan los cultivos ya que incentivan el crecimiento de las hortalizas.

Otra situación similar ocurrió luego de un taller sobre medicina tradicional, ya que productoras de las comunidades de Lodo Grande y Pantitlán platicaron sobre los usos diferentes que le dan a la planta de níspero en sus comunidades con base en los CT que tienen de ella. En una la utilizan como té para los nervios, mientras que en la otra se molía para utilizarse como condimento en diferentes guisados, con lo cual incluso se incrementaron los conocimientos sobre la planta de varias personas en ambas comunidades.

De igual forma productores de Oxtoyahualco, Mexcaltepec II, Acatlán y Topiltepec en varias ocasiones comenzaron a platicar sobre los CT que en cada lugar se tienen para producir hortalizas como el maíz, cebolla, calabaza, jitomates o los germinados. Sobre estos últimos, por ejemplo, se compartió con base en los CT poseídos que un buen enraizador es la combinación de trozos de nopal y sábila con lenteja, los cuales al colocarlos en la base del recipiente para germinar ayuda mucho a que crezcan más rápido. De igual forma se mencionó que los frascos deben ser de vidrio y desinfectarse, ya sea por medio de un baño María o utilizando agua con sal, además de que para incentivar la germinación el mejor clima es el frío.

Gracias a esos CT compartidos a través de la palabra, los productores de ambas comunidades han construido lazos de colaboración que han estado evidenciando ante los demás integrantes de la red, aspecto que ha incentivado que poco a poco se busquen mayores acercamientos informales.

2.3. Los CT consideran aspectos subjetivos y místicos

A lo largo del tiempo se ha identificado que los CT consideran la subjetividad propia de los seres humanos por medio de conexiones físicas y metafísicas (Bussey et al, 2016), es decir, se toman en cuenta elementos sobrenaturales que dictan la manera en que las personas entienden su realidad, lo que algunos llaman una cosmovisión (Berkes et al, 2000; Gruberg et al, 2022; Guadarrama et al, 2022). Por esa razón aspectos como los rezos, las ceremonias rituales, los sueños de las personas, las deidades o todo aquello que se considera sagrado, cobran mucha relevancia para construir parte de los CT, los cuales bajo esta perspectiva generalmente toman en cuenta a la naturaleza y los animales, así como elementos espirituales (Batchuluun, 2021; Lertzman, 2006). Justamente el considerar la subjetivad y misticismo como algo muy importante pues es lo que le permite distinguirse ampliamente del conocimiento científico, ya que este último se sustenta en la objetividad y la causalidad (Martin et al, 2010).

Este elemento de los CT destaca bastante en el caso de las personas que son parte de la red, pues gracias a los aspectos subjetivos y místicos presentes en cada comunidad, se han podido compartir CT que no se relacionan con la producción de alimentos, pero que abonan a lograr un mayor acercamiento entre las personas para que colaboren de mejor manera, ya que el aprender de otros integrantes sobre mitos, ritos, historias, leyendas generó interés genuino en diversas ocasiones, provocando que más adelante se dieran pláticas para conocer más de esos y otros tópicos.

Por ejemplo, personas de la comunidad de Topiltepec compartieron que, en ella, parte su CT menciona que desde hace mucho tiempo en la presa de la comunidad se aparece “el diablo”, lo cual se debe a que el ingeniero encargado de la construcción encontró tres barriles con oro, los recogió, hizo un pacto con ese personaje y huyo dejando inconclusa la presa. De hecho, una de las productoras de Topiltepec comentó que diversos habitantes han afirmado que al pasar por la presa sienten que los jalan, como si algún ente quisiera llevarlos al interior de la presa.

Derivado de lo anterior, personas de Pantitlán tomaron la palabra para compartir otra historia que se desprende de los CT de su comunidad; la existencia de un charro que lleva un traje brillante como si estuviera envuelto en llamas, el cual se aparece por las noches en una zona donde hay arboles de amates asustando a quienes se crucen en su camino. Uno de los productores de Pantitlán incluso afirmó que a él se le han aparecido las llamadas “Tlanteteyotas”, mujeres con cuerpos sensuales, que visten de blanco y tienen cabeza de burra, estas criaturas deambulan por las noches y atacan a los hombres que se atreven a trasnochar en sus territorios, violándolos hasta la muerte.

En otro momento un productor de Oxtoyahualco compartió que, en su comunidad, parte del CT menciona que existe un lugar que llaman el cerro de la muerte y que todos los habitantes conocen pues ahí se instaló una antena de comunicaciones. En este se dice que hay mucho dinero escondido, pero nadie lo busca ya que, si alguien intenta hacerlo, aparecen dos personas de edad avanzada, una mujer y un hombre para impedir que busquen el tesoro, según lo que se cuenta esas dos entidades son malos aires o demonios. El mismo productor comentó que en la comunidad también se tiene la creencia de que el diablo se aparece en forma de coyote en los alrededores, de hecho, afirmó que una vez realmente lo encontró y le dio muchos escalofríos.

Como resultado de compartir ese tipo de CT cargados de misticismo y subjetividad, los integrantes de la red lograron una mayor confianza entre ellos, ya que los saberes se intercambiaron en momentos informales, es decir, fuera las actividades del proyecto, lo que ayudó a reforzar además la identidad del grupo al evidenciar que, a pesar de ser de comunidades diferentes, comparten historias, mitos y leyendas muy interesantes.

2.4. Los CT están basados en la observación

Respecto a este elemento se reconoce que los CT necesitan ser observados en primera instancia para generar un interés en ellos y posteriormente aprenderlos (Pearce et al, 2015). De hecho, a través de la observación también es posible generar el CT ya que es de esa manera como se tiene el primer acercamiento al contexto que rodea a las personas (Berkes and Turner 2006; Bussey et al, 2016).

En ese sentido, lo esencial de la observación es que permite aprender y comprender diversos aspectos de los fenómenos que rodean al ser humano (Baggethun et al, 2012), lo que lleva a la acumulación de saberes que en algún punto se establecen como CT sobre muchos temas como pueden ser la siembra y cosecha de alimentos, la transformación de la carne de algún animal de traspatio, la erosión del suelo, calendarios de trabajo de las tierras de cultivo, entre otros (Camacho et al, 2021; Gruberg et al, 2022; Pérez et al, 2014; Sánchez et al, 2015; Jiménez et al, 2021). De esta forma el CT como menciona Usher (2000), se puede considerar como algo que se obtiene luego de muchos años de observaciones y experiencias vividas, que ofrece amplios aprendizajes sobre temas que antes de ser observados ni siquiera se tenían presentes.

Para las personas que integran la red este elemento se ha presentado en diversas ocasiones, una de ellas fue cuando uno de los productores de Acatlán llevó a algunos integrantes de la red de todas las comunidades al lugar donde están instaladas sus colmenas. Lo anterior implicó que los asistentes pudieran observar por cerca de una hora parte del CT usado para trabajar con las abejas y los materiales necesarios. En ese sentido aprendieron que las colmenas deben ser de madera de pino o cedro bañadas en parafina, las cuales tienen una cámara de crianza donde solamente habita la abeja reina y donde hay compartimentos llamados “alzas” que es donde se cosecha la miel.

También observaron que se requiere una careta de protección junto con un traje blanco de tela gruesa para evitar posibles piquetes, así como guantes, botas y un ahumador. Entre los materiales que se usan están espátula, cuña, machete largo y el acahual (una especie de girasol que es común en el país). De igual forma se apreció cómo se colocan los equipos, cómo abrir las colmenas, manejar a las abejas para que no ataquen y cómo extraer miel.

En otra ocasión en una de las vistas de trabajo a la comunidad de Topilltepec, una de las productoras de dicha comunidad amablemente invitó a todos los presentes a conocer un biodigestor que ella con ayuda de su esposo y otros familiares construyeron con base en CT transmitido por personas de su comunidad. Los integrantes de la red pudieron observar que este equipo es una especie de contenedor sellado de forma hermética en el cual entre otros materiales se coloca estiércol de los cerdos que se crían, el cual se convierte en biogás y biol (abono orgánico líquido), este último es usado para los cultivos que se tienen y les ayuda a un mejor desarrollo.

Fue posible observar brevemente (no sé explico como tal el proceso debido a que fue una actividad espontanea) cómo se obtenía el biol con ayuda de guantes, botes, costales y maderas, el cual se colocó en envases de plástico para ser usado después. Luego de esto la productora aprovechó para mostrar los cultivos en los que usa el biol para demostrar que gracias a él lo que cosecha crece de buena manera sin requerir el uso de agroquímicos.

En ambos ejemplos, la observación de esos CT despertó el interés de las personas de la red para realizar mayores intercambios por miel y sus productos derivados, así como de litros de biol para utilizarlo en sus parcelas. Esto ayuda en su conjunto a la red ya que además de que las observaciones abonan a la confianza entre los integrantes, se incentiva el intercambio de productos que previo a observar esos CT realmente no llamaban la atención para ser consumidos.

2.5. Los CT son prácticos

De la mano con la observación se desprende la práctica de los CT, que funge como el complemento idóneo para que estos puedan ser realmente aprehendidos por las personas luego de probarlos en la realidad (Gruberg et al, 2022; Usher, 2000). Lo anterior se debe al hecho de que los CT generalmente no ofrecen beneficios si no se utilizan. Así, Oteros et al (2013) comparten que si no son practicados aumentan ampliamente las posibilidades de que se disipen con el paso del tiempo. En ese sentido diversos estudios han comprobado que efectivamente en los casos donde se dejan de practicar esos saberes, se van perdiendo y finalmente son olvidados por los habitantes de las comunidades (Pearce et al, 2015; Ríos et al, 2023; Sanchéz et al, 2015; Setalaphruk and Leimar, 2007). Lo anterior evidencia que este elemento de los CT es esencial para contribuir a su preservación con el paso del tiempo.

La práctica de los CT para las personas que participan en el proyecto ha sido evidente en varias ocasiones, una de ellas fue cuando se realizó un taller de injertos impartido por un productor de Mexcaltepec II. En este luego de una explicación teórica y una demostración de cómo injertar una planta, los productores de las demás comunidades tuvieron la oportunidad de realizar sus propios injertos con base en los CT previamente expuestos.

De esa forma practicaron el proceso que consiste en lavarse las manos, desinfectar la herramienta de corte (cuchillo o tijeras) con agua oxigenada, cloro o vinagre, retirar las plantas pequeñas del tallo, luego cortarlo a unos 10-15 centímetros de altura desde la salida de la tierra realizando un corte en T levantando las capas de ambos extremos de este; finalmente insertar la yema entre las capas levantadas y pegarla con una cinca especial para injertos.

Otro ejemplo se dio durante el taller de preparación de composta tipo “Bocashi”, donde un productor de Oxtoyahualco luego de explicar cuáles eran los materiales, los beneficios y mostrar la manera en que se debe generar la mezcla para obtener el producto, solicitó a los asistentes practicar lo visto. De esa forma las personas de las demás comunidades que asistieron al taller tuvieron la oportunidad de crear la mezcla atendiendo al CT compartido.

En síntesis, tuvieron que hacer lo siguiente para obtener la composta; diluir melaza en agua, 10 litros de agua por 3 de melaza; luego combinar 10 kilos de tierra de monte. 3 kilos de harina de maíz o de sorgo, posteriormente se preparan varias camas de los componentes mezclados y se extienden en la misma medida una sobre otra. Después la mezcla se humedece con la melaza y levadura, esta última diluida en un tambo con agua. Se revuelve todo con pala para obtener una sola montaña de mezcla la cual se tapa con plástico y se deja así por 32 días. Ya que la mezcla ha reposado por un mes sin luz y sin aire corriente, se aparta 1 kilo para reproducirlo y otro kilo se hidrata en agua (20 litros), este último se deja remojando en agua con melaza por 7 días, la solución que se obtiene es utilizada para fumigar las parcelas de manera natural, evitando así el uso de químicos dañinos.

Practicar los CT más allá de reforzar su aprendizaje e incentivar que se repliquen por cuenta propia en el futuro, es un aspecto que permite a los productores de las comunidades colaborar entre ellos para apropiarse de mejor manera de los CT compartidos. Esto es benéfico en el sentido de requerir la interacción entre las personas pues mientras se practican y dominan los CT nuevos, el apoyo de otros que los comparten es fundamental, lo que a su vez puede incentivar la colaboración recurrente entre los productores.

2.6. Los CT están ligados a la cultura

Aunado a la subjetividad que consideran los CT, diversos autores han encontrado que la cultura es otro aspecto que los conforma (Bussey et al, 2016; Khiri, 2022; Lertzman, 2006; Oteros et al, 2013), por esa razón es que los CT toman en cuenta valores, costumbres, fiestas, la identidad de la comunidad, la interacción con otros seres vivos, la naturaleza y la religión. Todos estos elementos llegan a moldear los CT, a definir la manera en que se deben aplicar y aprender (Baggethun et al, 2012; McCarter and Gavin, 2014; Paneque et al, 2018; Pérez et al, 2014; Sánchez et al, 2015), por esa razón los CT llegan a determinar el actuar de las personas hacia otros seres humanos, animales y plantas (Usher, 2000). Así, la cultura es tan relevante dentro de los CT que Bussey et al (2016) afirman que su trasmisión a las nuevas generaciones no es solamente gracias a la palabra o las interacciones entre seres humanos, sino que se debe más a los aspectos culturales que los rodean.

En ese sentido, un ejemplo se observó cuando varios productores de las comunidades de Acatlán, Mexcatepec II, Lodo Grande y Oxtoyahualco intercambiaron CT relacionados con usos y costumbres para elegir a sus autoridades. En Lodo Grande el comisario de la comunidad se elige sin alguna votación, solo se realiza una reunión donde al final de manera directa se dice quién es la persona elegida. Por su parte en Acatlán, el proceso es más elaborado pues deben llevarse a cabo primero 10 reuniones donde participan exautoridades para analizar las propuestas de comisarios, luego de eso se escogen varios candidatos y al final se elige a uno. En Mexcaltepec II simplemente se hace una votación secreta donde participan las personas adultas de la comunidad para elegir al comisario; mientras que en Oxtoyahualco la elección sucede en el marco de una asamblea general donde en un pizarrón se anotan los nombres de los candidatos, para luego votar y quien obtenga la mayor cantidad será la nueva autoridad.

Otro ejemplo de la relación entre los CT y la cultura de cada lugar se dio cuando personas de las comunidades de Topiltepec y Pantitlán compartieron algunos aspectos de las fiestas más relevantes que suceden en cada una. En Topiltepec los días 18 de octubre celebran la fiesta más representativa, dedicada a San Lucas en la cual llevan muchos animales para sacrificarlos, la gente tiene mucha fe por que el santo es milagroso, a todos los asistentes de la fiesta les ofrecen desayuno (pozole) y comida (caldo de res con verduras). En la misma comunidad realizan la fiesta de San Bartolo, el 25 de julio, en esta hay carreras de caballos, se hace una misa para el santo, se llevan patos para colgarlos en la carretera y jalarles el pescuezo, a quien le quita la cabeza le dan un premio, la comida consiste en pozole y caldo preparado con la carne de los patos sacrificados.

En Pantitlán de hecho realizan también la fiesta de San Bartolo en la misma fecha, pero con la diferencia de que se llevan tanto pollos como patos, los cuales deben de ser animales viejos, en la comunidad en vez de dar como tal un premio a quienes los despescuezan, se otorgan moños por cada uno que sea sacrificado de esa manera, al final la persona con más moños será padrino de la celebración el año siguiente.

En esta comunidad la fiesta más concurrida por su importancia es la llamada “tigrada”, realizada los días 15 de mayo y a la cual asisten incluso persona de otras comunidades cercanas como Santa Cruz. La celebración tiene un propósito muy importante, pedir las lluvias para las cosechas del año, en ella se ofrecen tamales y pollo en caldo, el cual se cocina con la carne de pollos sacrificados previamente en un ritual al iniciar la fiesta. Destaca de esta celebración que, como parte de la petición de agua para los campos, se realizan peleas entre personas que en ocasiones van ataviadas con trajes que representan a un jaguar o tigre.

Intercambiar este tipo de CT permitió que los productores aprendieran más respecto a la cultura de las demás comunidades del proyecto, con lo cual pudieron identificar que tienen tanto similitudes como diferencias que les hacen sentirse orgullosos de formar parte de ellas. De igual forma, retomar aspectos culturales abonó a generar una identidad al interior de los productores, pues, aunque hay diferencias en cada lugar, se evidenciaron diversos elementos que conllevan creencias y significados compartidos.

2.7. Los CT se adaptan

Los CT al encontrarse ligados a un espacio geográfico y a elementos culturales de cada lugar, se adaptan a cambios contextuales que ocurren a través del tiempo (Batchuluun, 2021; Berkes et al, 2000) con la intención de hacer frente a las posibles crisis que eso representa (Baggethun et al, 2012). Por ello se afirma que los CT son capaces de incorporar conocimientos nuevos o hasta tecnologías (Pearce et al, 2015), lo que los vuelve dinámicos y por ende se les puede considerar como cúmulos de saberes sobre cambios sociales, ambientales o culturales (Baggethun et al, 2012; Leonard et al, 2013; Ríos-Cortés et al, 2023).

Esos ajustes de los CT con el paso del tiempo han sido ampliamente documentados (Aubel, 2006; Baggethun et al, 2012; Berkes et al, 2000; Leonard et al, 2013; Oteros et al, 2013; Pearce et al, 2015; Sánchez et al, ٢٠١٥), ofreciendo evidencia de cómo los CT son adaptativos, dinámicos y vivos (Lertzman, 2006) y que a pesar de tener cientos o miles de años existiendo, no son estáticos sino todo lo contrario.

Lo anterior fue evidente cuando uno de los productores de Oxtoyahualco compartió los CT aprendidos para generar composta, durante su explicación afirmó que la forma en que actualmente la obtiene se ha modificado al paso del tiempo. Por ello hoy en día su CT se combinó con la manera de crear “Bocashi”, un abono orgánico proveniente de Japón. En concreto, comenzó a utilizar microorganismos de montaña (presentes en la llamada tierra de monte), melaza y levadura, ya que estos ayudan mucho para acelerar el proceso, lo que le permite obtener sus hortalizas con mayor prontitud.

Así, la adaptación de su CT establece que la composta tipo “Bocashi” requiere; abono de vaca, melaza, microorganismos de montaña, cañuela molida, levadura en agua (un paquete), ceniza, carbón, hojarasca y forraje. Todos los ingredientes se combinan de tal forma que se integren y quede una mezcla con cierta dureza pero que no escurra agua. Después se humedece la mezcla con melaza y la levadura diluida en agua, de esa forma queda una pila que tapa con un plástico y se deja así por 32 días.

Otro ejemplo de la adaptación de los CT se presentó después de que la productora de la comunidad de Topiltepec expuso su receta de chiles en vinagre, heredada por varias generaciones en su familia. Los ingredientes del platillo con base en el CT de la productora son; medio litro de vinagre blanco, medio kilo de chiles jalapeños, 250 gramos de zanahoria, una cebolla grande, dos dientes de ajo, diez hojas de laurel, una pizca de pimienta negra molida, una pizca de orégano molido, una pizca de tomillo, sal al gusto, tres cucharadas soperas de aceite y agua purificada.

Después de que diversas personas de las demás comunidades replicaron ese CT en sus casas, la mayoría de ellas mencionaron que habían modificado la receta pues para algunos les pareció muy grasosa, mientras que otros la consideraban muy condimentada por el uso de ajo, cebolla y el laurel. Así, ese CT que se había compartido, en unas semanas se adaptó a las necesidades de las diferentes familias que la habían aprendido, comprobando que los CT tienen la capacidad de modificarse con el paso del tiempo y atendiendo a las circunstancias que rodean a las personas que los usan.

La adaptabilidad de los CT representa la oportunidad para las personas que participan en el proyecto de poderlos modificar y enfrentar los imprevistos que se presenten en la producción de sus alimentos, lo cual puede apoyar al intercambio o comercialización de estos, algo relevante dentro de una red de productores.

3. Dimensiones de los CT que aportan a la creación de una red de productores

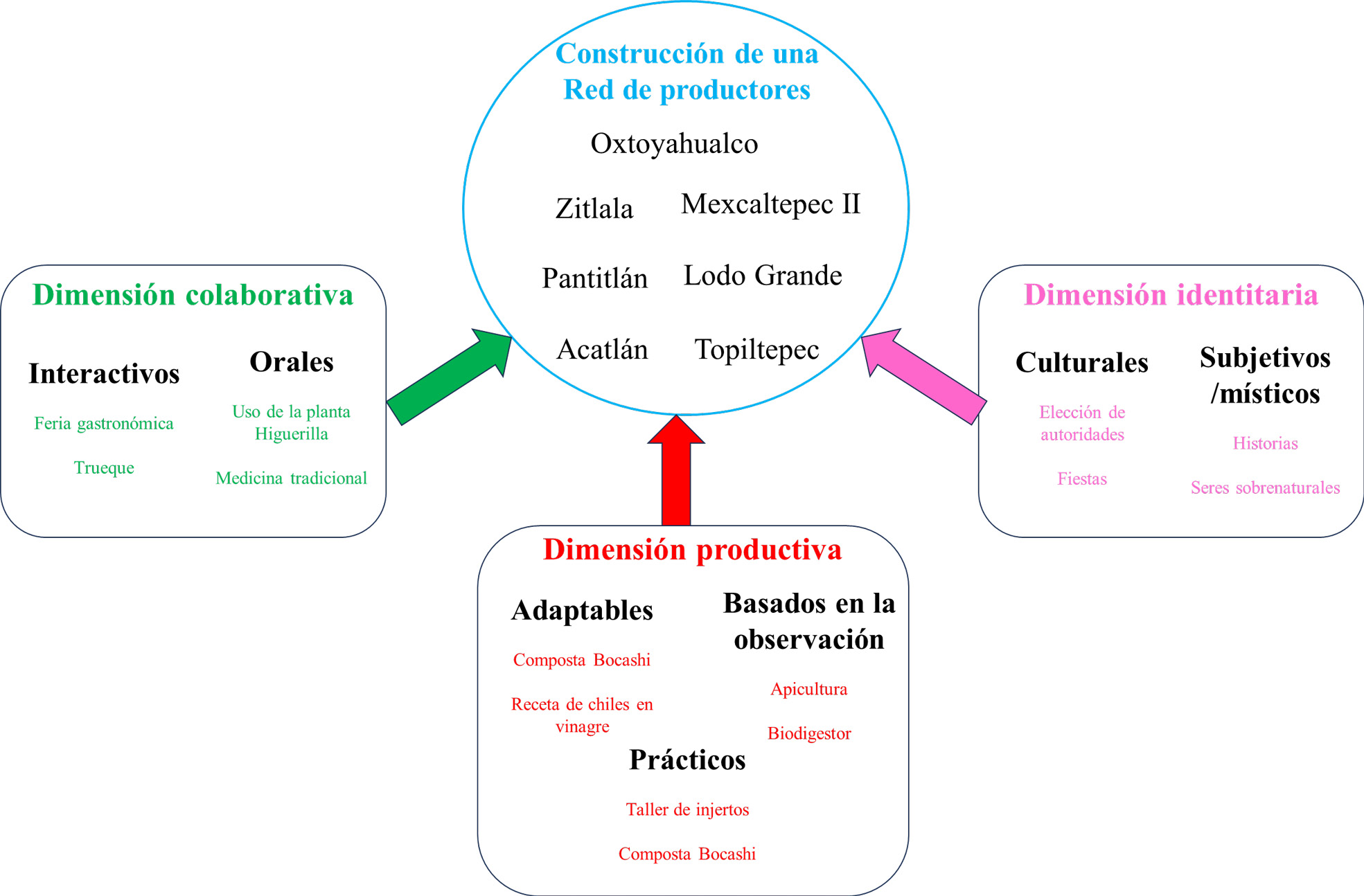

Con base en los hallazgos de la investigación es posible proponer tres grandes dimensiones presentes en los CT que contribuyen a la creación de una red de productores conformada por personas de las comunidades que participan en el proyecto; 1) colaborativa, 2) identitaria y 3) productiva.

La dimensión colaborativa se concibe como aquella en la cual se encuentran los elementos de los CT que incentivan directamente el trabajo conjunto entre las personas, esto es muy relevante para conformar una red de productores ya que en cualquier grupo de trabajo es necesario apoyarse mutuamente para realizar de manera correcta las actividades requeridas y, por ende, alcanzar los objetivos planeados. Por ello, aquí tenemos los elementos de interactividad y oralidad de los CT.

La interactividad de los CT inicialmente permite a las personas obtener conocimientos sobre aspectos que les dotan de más opciones de productos para compartir con integrantes de la red o fuera de ella, pero para lograrlo es necesario que existan gran variedad de interrelaciones entre personas, lo que puede derivar en la formación de lazos más fuertes que contribuyen a incentivar la solidaridad entre productores y al mismo tiempo a un aprendizaje sobre maneras de organizarse colaborativamente, aspecto esencial cuando se trabaja en equipo.

Momentos como la feria gastronómica y los diferentes espacios donde se efectuaban los trueques de productos, evidenciaron que conforme pasaron los meses, las personas lograron colaborar cada vez más y con mayor integración.

Por su parte la oralidad que presentan los CT permite que el acceso a nuevos o diferentes saberes pueda ser constante y no necesariamente en espacios formales. Esto contribuye a la construcción de la red ya que al compartirse los CT a través de la palabra, se incentiva un acercamiento entre las personas para entablar conversaciones sobre CT u otros elementos relacionados con la red, lo que poco a poco está abonando a que los integrantes generen mayor confianza en sus compañeros gracias a las constantes pláticas que se dan. Momentos espontáneos donde se compartieron CT sobre medicina tradicional y métodos de cuidado de los cultivos, son ejemplos de cómo el aspecto oral ha incentivado un mayor acercamiento de las personas para colaborar en mayor medida con el paso del tiempo.

Respecto a la dimensión identitaria, esta considera los elementos que contribuyen precisamente a otorgar una identidad como grupo, es decir, permiten contar con rasgos que los distinguen de otros colectivos de productores. Esto apoya a la construcción de la red debido a que, aunado con lograr un buen funcionamiento productivo, es necesario que las personas se sientan parte de un grupo en donde se comparten aspectos culturales e ideológicos, por esa razón, aquí se encuentran la subjetividad y la amplia relación de la cultura con los CT.

Toda la cosmovisión repleta de subjetividad y misticismo que existe en las comunidades del proyecto, compartida en diversos momentos informales, ha permitido a los productores ser conscientes de que comparten ideas, historias, mitos, ritos, que les dan una identidad, no sólo como comunidades, sino como un grupo que busca un objetivo común.

Esto abona a generar la red, pues cuando las personas se sienten identificadas con otras que buscan metas similares o iguales, es posible construir una confianza amplia que incentiva un ambiente colaborativo adecuado, no sólo en los momentos o actividades formales.

Ocurre algo similar en el caso de la relación de los CT con la cultura, ya que este elemento, gracias a las interacciones informales que se han suscitado, permite a las personas aprender sobre aspectos culturales que existen en las demás comunidades, permitiendo a los productores visualizar aspectos que los distinguen de las otras comunidades, pero al mismo tiempo también las similitudes que tienen y los unen, lo cual aporta para reforzar la identidad como grupo. Entonces se contribuye en la construcción de la red porque al conocer cuáles son las diferencias y similitudes que se tienen respecto a otros con los que se trabaja, es posible sentirse identificados y, por ende, ampliamente comprometidos con los objetivos que se establecen como colectividad. Las fiestas o los usos y costumbres ancestrales precisamente han abonado a que las personas de las comunidades se identifiquen dentro del grupo de trabajo.

Finalmente está la dimensión productiva, la cual como su nombre indica engloba los elementos de los CT que pueden aportar directamente a la producción de los alimentos saludables de la red, los cuales buscan alejarse del uso de agroquímicos y otros productos que dañan a las personas; fundamental para que esta se pueda conformar, pero en especial, subsistir con el paso del tiempo. De esa forma, la dimensión considera la practicidad, adaptabilidad y sustento en la observación de los CT.

Respecto a que son prácticos, esto contribuye a la construcción de la red ya que practicarlos en primera instancia permite que los integrantes desarrollen habilidades y competencias en la obtención de alimentos orgánicos o agroecológicos, lo cual les permite obtener más productos saludables y mejorar los procesos para aquellos que ya producían. Aunado a ello, las primeras veces que se practican los “nuevos” CT, se requiere el apoyo de otros miembros de la red para aclarar dudas o reforzar cómo se hacen las cosas, esto puede abonar a un mayor compañerismo y a mejorar la confianza como grupo, tal como se vio a lo largo de los meses en los talleres donde se compartieron CT entre los productores.

La adaptabilidad de los CT puede ayudar al ofrecer a los integrantes la posibilidad de modificar lo aprendido en cuanto a la obtención de sus productos, con el objetivo de enfrentar los cambios que les presente el contexto, pero, sobre todo, de ajustarse a las exigencias de sus consumidores sin perder de vista la contribución que pueden lograr para la soberanía alimentaria en la región.

Tener flexibilidad en los procesos productivos, es una gran ventaja para cualquier grupo de productores ya que les permite precisamente adaptarse a lo que sea más adecuado en los diversos momentos que se vivirán y así tener mayores probabilidades de mantenerse en operación conforme pasen los años. Los cambios implementados en CT sobre la composta Bocashi o la receta de los chiles en vinagre, son claros ejemplos de cómo esa adaptabilidad ofrece a los productores mayores herramientas para que la red desde el inicio tenga forma de modificar elementos importantes en la parte productiva.

Finalmente, el que los CT se basen en la observación contribuye a construir la red ya que gracias a ella sus integrantes generan un interés por continuar aprendiendo otros CT que abonen a incrementar sus capacidades productivas, lo que permite que todos los miembros en su etapa inicial posean gran variedad de CT y cuenten con una actitud encaminada al aprendizaje continuo.

Además, luego de observar e interesarse en algún CT “nuevo”, se incrementan las posibilidades de una mayor interacción entre las personas con el objetivo de conocer esos CT, lo que abona a construir confianza y a concebir el intercambio de CT como una actividad recurrente y no una obligación. Ver cómo funciona un biodigestor, conocer sus beneficios, así como presenciar parte del proceso productivo para la obtención de productos de miel, demostraron que las personas pueden interesarse en aprender más CT si antes tienen oportunidad de observarlos.

Figura 1

Dimensiones de los CT que contribuyen a la construcción de una red de productores.

Nota. Elaboración propia con base en los hallazgos realizados.

4. Conclusiones

A lo largo del presente texto fue posible responder a la pregunta planteada y por ende alcanzar el objetivo propuesto, lo cual permite comprender más sobre los diversos beneficios que los CT pueden aportar a los seres humanos. En este caso retomar los CT contribuye a conocer sobre las diversas formas en que un conjunto de productores en el estado de Guerrero pueden obtener más herramientas y opciones para concretar la conformación de una red solidaria agroecológica, aspecto que cobra relevancia ante el hecho de que ese grupo además de buscar una mejor calidad de vida por medio del trabajo colaborativo, también quiere aportar a mejorar la situación alimentaria en su región, en otras palabras, apuntan a lograr avances hacia una soberanía alimentaria.

Lo anterior es muy importante en un contexto donde lo que determina la alimentación de las sociedades es lo impuesto por las grandes empresas que venden productos dañinos para la salud, por esa razón resulta más que pertinente obtener información de casos en donde existen iniciativas que coadyuvan a la conformación de las llamadas redes alimentarias alternativas. Hacerlo ofrece conocimientos encaminados no solo a comprender cómo pueden conformarse y sobrevivir, sino también a difundir los resultados con la intención de que más personas puedan conocer de esos casos, lo cual de alguna manera podría contribuir a generar mayor interés en ellas y continuar estudiándolas.

Por otra parte, redes de ese tipo, gracias a los hallazgos obtenidos, ahora se sabe que también pueden beneficiar a los CT al contribuir a mantenerlos vivos por muchas generaciones, lo que es necesario en un mundo donde parecen ser menos valorados conforme pasa el tiempo y donde se privilegia aquello que es científico, objetivo y cuantificable.

Cabe mencionar que dentro de las limitantes de la investigación, se encuentran el estar acotada a estudiar el caso de un grupo de productores en una región determinada, lo que evita que sus resultados puedan generalizarse, sin embargo, pueden ser de gran ayuda para analizar otros contextos similares al servir como un punto de partida. Aunado a esto, otra de las limitantes del trabajo fue el contexto de la región, donde aún se percibe cierta inseguridad ante la presencia de grupos delictivos, lo que en ocasiones evitó realizar más actividades in situ. De igual forma, la duración predeterminada del proyecto fue una limitante a considerar para obtener la información, analizarla y obtener resultados.

Para cerrar, solo resta mencionar dos aspectos, primero, que el presente documento no intenta ser pretencioso en el tema de las aportaciones de los CT para las personas, sino contribuir a incrementar lo que se sabe sobre los CT con el afán de avanzar en su comprensión y sus múltiples utilidades para el ser humano, lo cual de alguna forma podría ayudar a que se genere un mayor interés por abordarlos y rescatarlos para contar con opciones viables que puedan combatir la proliferación de alimentos ultra procesados y sus afectaciones a la salud.

Segundo, con los resultados obtenidos, se considera pertinente y necesario continuar estudiando a las redes alimentarias alternativas en regiones de México donde las condiciones económicas de la población son precarias, ello para obtener mayores conocimientos de estas y de esa manera contribuir a su entendimiento, sus problemas y sobre todo, a encontrar soluciones que les permitan crecer y multiplicarse, pues como se mencionó, actualmente se necesita cambiar la manera en que la sociedad en su conjunto se alimenta, no sólo por temas de salud humana, sino también de conservación del medio ambiente y otros seres vivos.

Agradecimientos

Al Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia no. 321287, así como al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por el apoyo para la realización de ese tipo de proyectos beneficios para la sociedad en general.

Declaratoria de conflicto de interés

Los autores declaran que no tienen conflicto de interés financiero o personal que puedan influir en el trabajo presentado.

Referencias

Askari, M., Heshmati, J., Shahinfar, H., Tripathi, N. & Daneshzad, Elnaz (2020) Ultra-processed food and the risk of overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis of observational studies. International Journal of Obesity, 44(10), 2080–2091. https://doi.org/10.1038/s41366-020-00650-z

Aubel, J. (2006). Les grand-mères promeuvent la santé des mères et des enfants: le rôle des gestionnaires du système de savoir traditionnel. Indigenous Knowledge Notes/IK Notes, World Bank, 89.

Baggethun, E.., Reyes-García, V., Olsson, Per & Montes, Carlos (2012). Traditional ecological knowledge and community resilience to environmental extremes: A case study in Doñana, SW Spain. Global Environmental Change, 22(3), 640–50. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.02.005

Batchuluun, Y. (2021). Intergenerational Learning of Traditional Knowledge through Informal Education: The Mongolian Context. International Journal of Lifelong Education, 40(4), 339–58. https://doi.org/10.1080/02601370.2021.1967488

Berkes, F. & Turner, N. (2006). Knowledge,learning and the evolution of conservation practice for social-ecological system resilience. Human Ecology, 34(4), 479–494.

Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10(05), 1251-1262.

Boafo, Y., Saito, O., Sadahisa, K., Kamiyama, C., Takeuchi, K. & Nakahara, M. (2016). The role of traditional ecological knowledge in ecosystem services management: the case of four rural communities in Northern Ghana. International journal of biodiversity science, ecosystem services & management, 12(1–2), 24–38. http://dx.doi.org/10.1080/21513732.2015.1124454

Bussey, J., Davenport, M., Emery, M. & Carrol, C. (2016). A Lot of It Comes from the Heart”: The Nature and Integration of Ecological Knowledge in Tribal and Nontribal Forest Management. Journal of Forestry, 114(2), 97-107. http://dx.doi.org/10.5849/jof.14-130

Camacho-Villa, T., Martínez-Cruz, T., Ramírez-López, A., Hoil-Tzuc, M., & Terán-Contreras, S. (2021). Mayan Traditional Knowledge on Weather Forecasting: Who Contributes to Whom in Coping With Climate Change? Frontiers in Sustainable Food Systems, 5, 1–17. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.618453

Dietary Guidelines Advisory Committee (2020). Scientific Report of the 2020 Dietary Guidelines Advisory Committee: Advisory Report to the Secretary of Agriculture and the Secretary of Health and Human Services. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Washington, DC. Consultado el 15 de enero de 2024 en https://doi.org/10.52570/DGAC2020

FAO (2019). México es donde más se comen alimentos ultraprocesados de América Latina y el Caribe. Noticias. Consultado el 31 de enero de 2024 en https://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1252734/

FAO, OPS, WFP y UNICEF (2019). Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe. Santiago. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Fórum Mundial sobre soberanía alimentaria (2001). Declaración final del foro mundial sobre soberanía alimentaria. La Habana, Cuba. Consultado el 12 de enero de 2024 en https://base.socioeco.org/docs/doc-792_es.pdf

Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (2016). Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st century. London, UK.

Gruberg, H., Dessein, J., D´Haese, M., Alba, E. & Benavides, J. (2022). Eroding Traditional Ecological Knowledge. A Case Study in Bolivia. Human Ecology, 50(6), 1047–62. https://doi.org/10.1007/s10745-022-00375-9

Guba, E. y Lincoln, Y. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. En Norman Denzin y Yvonna Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Sage Publications

Guadarrama, V., Pedraza, E. & Valerio, M. (2022). Importancia y uso del conocimiento tradicional: la medicina tradicional de la Sierra Oriental de Hidalgo. Boletín Científico INVESTIGIUM de la Escuela Superior de Tizayuca 8 (Especial), 43–50. https://doi.org/10.29057/est.v8iespecial.10010

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Consultado el 5 de noviembre de 2024 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensanut/2018/doc/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

Jiménez, L., Andrade, E., Capa, E., Del Cisne, N., Quichimbo, P., Jiménez, W. & Carrión, V. (2021). Traditional Knowledge on Soil Management and Conservation in the Inter-Andean Region, Northern Ecuador. Spanish Journal of Soil Science, 11(1), 55–71. https://doi.org/10.3232/SJSS.2021.V11.N1.05

Juul, F., Vaidean, G., Lin, Y., Deierlein, A., & Parekh, N. (2021). Ultra-Processed Foods and Incident Cardiovascular Disease in the Framingham Offspring Study. Journal of the American College of Cardiology, 77(12), 1520-1531. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.01.047

Khiri, M. (2022). Sauvegarde et transmission des savoir-faire locaux Le cas de Ghéris El Ouloui – Goulmima - (Maroc)locaux. Revue Langues, cultures et sociétés, 8(1), 59–72.

Koiwai, K., Takemi, Y., Hayashi, F., Ogata, H., Matsumoto, S., Ozawa, K., Pereira, P. & Monteiro, C. (2019). Consumption of ultra-processed foods decreases the quality of the overall diet of middle-aged Japanese adults. Public health nutrition, 22(16), 2999-3008. https://doi.org/10.1017/s1368980019001514

Lane, M., Davis, J., Beattie, S., Gómez-Donoso, C., Loughman, A., O´Neil, A., Jacka, F., Berk, M., Page, R., Marx, W. & Rocks, T. (2021). Ultraprocessed food and chronic on communicable diseases: A systematic review and meta-analysis of 43 observational studies. Obesity Reviews. https://doi.org/10.1111/obr.13146

Leonard, S., Parsons, M., Olawsky, K. & Kofod, F. (2013). The role of culture and traditional knowledge in climate change adaptation: Insights from East Kimberley, Australia. Global Environmental Change, 23(3), 623–32. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.02.012

Lertzman, D. (2006). Rapprocher le savoir écologique traditionnel et la science occidentale dans la gestion durable des forêts. Le cas de la Commission scientifique Clayoquot. Recherches amérindiennes au Québec, 36(2–3), 43–58. https://doi.org/10.7202/1081855ar

Martin, J., Roy, E., Diemont, S. & Ferguson, B. (2010). Traditional Ecological Knowledge (TEK): Ideas, inspiration, and designs for ecological engineering. Ecological Engineering, 36(7), 839–49. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.04.001

McCarter, J. & Gavin, M. (2014). Local perceptions of changes in traditional ecological knowledge: A case study from Malekula Island, Vanuatu. Ambio, 43(3): 288–96. https://doi.org/10.1007/s13280-013-0431-5

Organización Panamericana de la Salud (2019). Alimentos Y Bebidas Ultraprocesados En América Latina: Ventas, Fuentes, Perfiles de Nutrientes E Implicaciones. Washington, D.C.: OPS. https://iris.paho.org/handle/10665.2/51523

Oteros, E., Ontillera-Sánchez, R., Sanosa, P., Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V. & González, J. (2013). Traditional ecological knowledge among transhumant pastoralists in Mediterranean Spain. Ecology and Society, 18(3), 33. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05597-180333

Pagliai, G., Dinu, M., Madarena, M., Bonaccio, M., Iacoviello, L. & Sofi, F. (2021). Consumption of ultra-processed foods and health status: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Nutrition, 125(3), 308-318. https://doi.org/10.1017/s0007114520002688

Paneque-Gálvez, J., Pérez-Llorente, I., Ana-Catarina, L., Guèze, M., Mas, JF., Macía, M., Orta-Martínez, M. & Reyes-García, V. (2018). High overlap between traditional ecological knowledge and forest conservation found in the Bolivian Amazon. Ambio, 47(8), 908–23. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1040-0

Pearce, T., Ford, J., Cunsolo, A. & Smit, B.. (2015). Inuit Traditional Ecological Knowledge (TEK), Subsistence Hunting and Adaptation to Climate Change in the Canadian Arctic. Arctic, 68(2), 233–45. https://doi.org/10.14430/arctic4475

Pérez, J., Velasco, J. & Reyes, L. (2014). Estudios sobre agricultura y conocimiento tradicional en México. Perspectivas latinoamericanas, 11, 144–56.

Ríos-Cortés, A., Ocampo-Fletes, I., Díaz-Ruiz, R., González-Cortázar, M., Rosas-Morales, M. & López, P. (2023). Conocimiento Tradicional Sobre Bacopa Procumbens (Mill.) Small En Huasca de Ocampo, Hidalgo, México. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 33(61), 1–25. https://doi.org/10.24836/es.v33i61.1291

Sánchez-Olarte, J., Argumedo-Macías, A., Álvarez-Gaxiola, J., Méndez-Espinoza, J. and Ortiz-Espejel, B. (2015). Traditional knowledge in agricultural practices of the amaranth cultivation system in Tochimilco, Puebla. Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 12(2)237–54.

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (2021). México, cuarto lugar mundial en el consumo de alimentos ultra procesados. Consultado el 28 de enero de 2024 en https://sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mexico-cuarto-lugar-mundial-en-el-consumo-de-alimentos-ultra-procesados

Setalaphruk, C., & Leimar, L. (2007). Children’s Traditional Ecological Knowledge of Wild Food Resources: A Case Study in a Rural Village in Northeast Thailand. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 3(33), 1–11. https://doi.org/10.1186/1746-4269-3-33

Si, A. (2020). Patterns in the transmission of traditional ecological knowledge: a case study from Arnhem Land, Australia. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 16(1),1–18. https://doi.org/10.1186/s13002-020-00403-2

Thennakoon, S. & Gamachchige, R. N. (2020). Traditional Knowledge Used in Soil Taxonomy and Identifying Degradation: A Case Study in Knuckles Range, Sri Lanka. Vidyodaya Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 106–29. https://doi.org/10.31357/fhss/vjhss.v05i02.07

Usher, P. (2000). Traditional Ecological Knowledge in Environmental Assessment and Management. Arctic, 53(2),183–193.

Valladares, L. & Olivé, L. (2015). ¿Qué son los conocimientos tradicionales? Apuntes epistemológicos para la interculturalidad. Cultura representaciones sociales, 10(19), 61-101.

Psarikidou, K. & Szerszynski, B. (2012). Growing the social: alternative agrofood networks and social sustainability in the urban ethical foodscape. Sustainability: Science, Practice & Policy, 8(1), 30-39. https://doi.org/10.1080/15487733.2012.11908082