Introducción

Contrariamente a lo que aún se cree dentro de algunos sectores académicos, el abordaje de textos basados en códigos de ficción proporciona información precisa sobre las circunstancias sociohistóricas de su producción. En ocasiones, este hecho no se aprecia completamente debido a las mediaciones existentes entre estos códigos y las dinámicas sociales. Sin embargo, un enfoque basado en una perspectiva teórica adecuada destacará las relaciones entre el significado textual y las visibilidades sociales que se reproducen en determinado texto.

Así, a raíz de su producción expresiva, El empleo de Santiago Bou Grasso (2008) aparece como un producto cultural pertinente u objeto de estudio para confirmar una vez más esta postura (nuestro objetivo): analizar la reproducción en el cortometraje de dinámicas socio-ideológicas en el tejido textual, hecho que nos remite a una concepción neoliberal que reside en la reificación de las personas en el universo laboral. Partimos del postulado de la sociosemiótica que establece que ningún texto puede renunciar a sus circunstancias sociohistóricas de emergencia, para lo cual, evitamos la noción de ‘reflejo’; de lo contrario, un análisis de este tipo no tendría razón de ser, puesto que el sentido del texto estaría al nivel de la superficie: la socialidad de un texto está inscrita en sus estructuras profundas que requieren una perspectiva teórico-metodológica científica para evidenciarla.

Para llevar a cabo esta tarea, primero habremos de describir la materia expresiva según sus características distintivas, es decir, abordaremos aspectos de la diégesis para luego determinar una estructura conceptual (“contaminaciones semiósicas”) y, con base en ella, estableceremos sus consecuencias semiósicas; finalmente, ofreceremos una explicación sociohistórica. Tal itinerario evita caer en la trampa de separar la crítica estética o composición del código, como diría Edmond Cros, de la crítica ideológica (Cros, 1983, p. 3).

Aclaramos que, con base en Eco (2000, p. 24), el nivel semiótico que utilizaremos no separa los procesos de comunicación de los procesos de significación: ambos son interdependientes.

Debemos puntualizar que existen pocas investigaciones que abordan este cortometraje en forma teórico-analítica (otros más son reseñas, opiniones o trabajos con fines didácticos y de apreciación). Con la finalidad de ilustrar esta falta, nombraremos tres de ellos. El primero, titulado “Análisis del cortometraje ‘El empleo’ desde un punto de vista de las teorías de Marx, Weber, Durkheim, Merton y Bourdieu”, es muy breve (dos cuartillas) y localiza la cosificación de los trabajadores dentro de un sistema que los somete y aliena (Vilela, Sosa, Machado y Echeverría, s. f.). El segundo, un poco más extenso (10 cuartillas), se titula simplemente “El empleo”, y se centra en la mirada de los personajes, la cual permite determinar su estado de ánimo (Arnold, s. f.). El tercero, de nueve cuartillas, es un trabajo final para aprobar una materia (ver Gómez, 2016). Ninguno de los tres presenta un marco teórico. Resulta evidente, pues, que nuestro trabajo encuentra parte de su justificación en esta ausencia.

El trabajo, asimismo, pretende aportar estrategias analíticas y algunas nociones útiles para abordar textos pluricódigo para no caer en una discursivización de esta clase de objetos culturales; es decir, no emplear términos lingüístico dependientes, por ejemplo: ‘discurso cinematográfico’, ‘discurso pictórico’, ‘discurso musical’, etc.

1. Conceptos y metodología

La semiosis, si seguimos a Greimas en cuanto a textos constituidos por signos icónicos (1994, p. 24), es un proceso (“operación”) que, al conjuntar el plano de la expresión con el plano del contenido, produce signos. Sabemos que esta definición toma algunos elementos (‘expresión’ y ‘contenido’) que siguen una larga tradición iniciada por Saussure y continuada por Hjelmslev, por un lado; por el otro, la propia noción ‘semiosis’ también refiere un camino prolongado que señala a Peirce como origen; camino que, tal vez, no resulta del todo explícito. Greimas entiende la semiosis como una “operación” y no como algo estático. Esto es similar, pues, a la idea peirceiana de “acción” entre un representamen, su objeto y su interpretante (Peirce, 1994, p. 3938).

Sabemos que Saussure prefería trabajar con la dicotomía significante/significado; sin embargo, consideramos que la oposición referida de Greimas entre plano de la expresión/plano de contenido se muestra más pertinente porque es demasiado flexible cuando se aplica a manifestaciones semiósicas extensivas, como los textos, independientemente de su naturaleza: verbal, escrita, pictórica, cinematográfica, relacionada con la danza, etc.

Nuestro itinerario metodológico consistirá en describir el dinamismo de la semiosis, en una primera instancia, con la finalidad de encontrar el funcionamiento de los signos icónicos en diferentes escenas del cortometraje. El plano de la expresión siempre estará dirigido a la percepción de elementos formales o “paquetes de rasgos visuales” (Greimas, 1994, p. 24) y de otro tipo (sonoros, musicales, vestimentales, gestuales, táctiles, etc.); es decir, rasgos pertinentes que abren la “posibilidad” (Peirce, 1994, p. 31) de que una cosa se convierta en signo: las líneas, el color, la textura, los movimientos, el aroma, el sabor, etc. Según esta línea de razonamiento, para que un estímulo se pueda transformar en una función significativa, debe entrar en escena una serie de reglas convencionales que permita la asociación con un contenido semántico, de modo que se establezca un código social.

En segundo lugar, como todo signo dentro de un texto nunca aparece aislado (ver, por ejemplo, Lotman, 1996, pp. 77-82), pues siempre estará sometido a un contexto y a unas circunstancias específicos, establecerá fuertes vínculos con el resto del entramado sígnico. Esto permite, en gran medida, el desarrollo de una narratividad: una secuencia temporal de las acciones diegéticas1 (ver, por ejemplo, Ricoeur, 2009, pp. 183-214). Así, la proximidad entre signos y la recurrencia de funciones sígnicas logran esclarecer dichos contexto y circunstancias generales que pueden cubrir semánticamente un texto. En consecuencia, el signo formado por la unión de planos y localizado dentro de unas circunstancias y un contexto establecidos permitirá encontrar una noción o connotación. Si seguimos a Eco, tenemos que:

El significado es una unidad semántica ‘colocada’ en un ‘espacio’ [contexto y circunstancias] preciso dentro de un sistema semántico. […]

i) una marca denotativa es una de las posiciones dentro de un campo semántico con la que el código hace corresponder un significante sin mediación previa; ii) una marca connotativa es una de las posiciones dentro de un campo semántico con la que el código hace corresponder un significante a través de la mediación de una marca denotativa precedente, con lo que se establece la correlación. (2000, pp. 136 y 137; las cursivas son textuales)

Es decir, el recorrido de lectura de un signo (Eco habla de sememas) que contemple una denotación, un contexto y unas circunstancias derivará en un significado pragmático o connotación; o sea, en uno de los sentidos posibles y concretos de un signo que un sujeto, inmerso en una cultura determinada, emplea para comunicarse2. El mismo enfoque puede aplicarse al análisis textual porque habrá marcas semánticas recurrentes que promoverán significados específicos en un texto (donde uno o más serán dominantes). Es precisamente en las articulaciones de signos donde tiene lugar la producción de significado de una unidad comunicativa.

Hasta aquí, estaríamos cubriendo un nivel de análisis intratextual que se concentraría en el funcionamiento interno del cortometraje, es decir, en desvelar la manera en que produce materia significante.

En tercer y último lugar, una vez encontrados los significados centrales o connotaciones, estableceremos relaciones entre esas mismas estructuras textuales con determinadas estructuras sociales. Esto implica un segundo nivel de análisis, a saber, extratextual. Como ya tenemos dicho en la introducción, la sociosemiótica plantea una hipótesis importante: todo texto transcribe parte de las circunstancias sociohistóricas del tiempo en el que se produce (Cros, 2002, pp. 136-138); es decir, todo texto funciona como un documento testimonial de ciertas acciones sociales comunes al momento de su realización. Esta perspectiva nos permitirá encontrar una función política que comunica el cortometraje (sugerida en nuestro objetivo).

Definiremos otros conceptos analítico-descriptivos en su correspondiente sección de análisis, ya que esto facilitará las explicaciones.

2. La diégesis

Nuestro texto audio-visual, carente de diálogos, tiene una duración de 6 minutos y 24 segundos. La secuencia de acciones, o diégesis, se desarrolla en espacios ficcionales con características urbanas y en una época que bien podría circundar el año de su publicación, es decir, 2008. La diégesis, entonces, nos cuenta un día normal en la vida de un hombre, de unos 40 años, quien vive solo en un departamento. Se levanta, se alista, desayuna y se dirige a su lugar de trabajo. Lo insólito es que gran parte de los objetos de su casa, los taxis, los semáforos, etc. son personas. De hecho, la última escena hace evidente en qué consiste su trabajo: servir de tapete en el que un superior se limpia los zapatos para entrar a su oficina. En el cierre, el hombre, boca abajo, lanza un profundo suspiro. Todo esto transcurre dentro de un ambiente sombrío, falto de comunicación intersubjetiva.

3. Resultados y discusión

3.1. Contaminaciones semiósicas

El cortometraje trabaja con un universo semántico reformulado en donde hay un trastocamiento de las reglas codiciales (de códigos) habituales. Generalmente, esta clase de operaciones resulta factible en campos con capacidad ficcionalizante, como la literatura, la pintura, el cine, el mito, etc.

De manera más precisa, concebimos un universo semántico reformulado (USR) como un sistema semiótico en el que frecuentemente tiene lugar la instauración de códigos mediante la convergencia de significantes que, aunque proceden de distintos campos de la experiencia, se conjuntan para formar una unidad comunicacional. Este hecho tiene forzosamente consecuencias a nivel del plano del contenido, en donde se aprecia una superposición de campos semánticos no afines habitualmente. Un USR vuelve “adecuada” semejante conjunción a través de la creación de reglas que pertinentizan la vinculación entre ambos funtivos. En otras palabras, las normas lógicas que comúnmente intervienen en la conformación codicial son omitidas o transgredidas, y es una de las bases en que se fundamenta la invención de códigos. Eco estipula que la invención de códigos acontece al conformar “el percepto en el momento mismo en que [el emisor] lo transforma en expresión” (2000, p. 356). Los signos que tienen como soporte sensorial la imagen, se prestan de manera magistral a esta clase de fenómeno: como lo ejemplificaremos unas líneas más adelante, la composición de una imagen puede generarse con base en representaciones tomadas de ámbitos diferentes, lo que, una vez establecida, produce una distribución de contenido novedosa (cuando menos parcialmente).

En toda operación semiósica, el plano de la expresión tiene una importancia capital en la organización del significado, pero este fenómeno se percibe con una gran nitidez en los USR3.

Podríamos recurrir a la noción ‘híbrido semiótico’ para abordar la concurrencia expresiva de la que hemos hablado:

con ella nos referimos al proceso de conformación codicial, más particularmente al modo en que campos semánticos generalmente no afines son imbricados en la conformación de un signo. […] Entonces, el híbrido semiótico sería precisamente, desde la estructuración codicial, la conformación de unidades culturales […] heteróclitas (González Vidal & Chávez Mendoza, 2012, p. 90).

En esta ocasión, empero, preferimos utilizar la noción ‘contaminaciones semiósicas’, por la razón de que enfatiza el amalgamamiento de ámbitos de la experiencia que se produce tanto a nivel del plano de la expresión como del plano del contenido. Esta amalgama da lugar a una “instauración de código” (Eco, 2000) porque pone en correlación un significante mixto (configurado mediante el cruce de rasgos humanos con rasgos objetuales), con una carga semántica que manifiesta el mismo proceso de hibridación.

Muestras de unidades comunicacionales donde se genera con mucha claridad esta clase de contaminaciones son los dibujos animados que utilizan animales antropomorfos, como sucede, por ejemplo, con perros humanizados; en este caso, a nivel de la forma, se observan perros bípedos, con capacidad de lenguaje que interactúan con humanos en igualdad de circunstancias; en la composición del significado, quedan enlazadas las denotaciones ‘humanidad’ y ‘canidad’. Otro patrón similar se observa en la película Cars (Cars. Una aventura sobre ruedas, 2006), sólo que aquí la composición de la imagen se genera a partir de vehículos automotores antropomorfos o zoomorfos. En estas producciones, en su origen, tiene lugar, asimismo, una instauración de código. El texto de Santiago Bou Grasso es un modelo excelente de un USR que contiene una serie contaminaciones semiósicas, o sea, signos icónicos compuestos por dos elementos yuxtapuestos sin relación alguna en otros ámbitos fuera del texto; no obstante, esa yuxtaposición es la que marca gran parte de la ruta de significado en el cortometraje.

Roland Barthes, desde la década de los sesenta, había definido la función-signo. En una conferencia dictada en 1964, en la Fundación Cini en Venecia, asumió una posición muy adelantada para su época, que consistió en la sistematización de la concepción acerca de la dimensión simbólica de los objetos. Ahí, el semiólogo francés expone que todo objeto tiene una función en su marco histórico, y que esa función se presenta como el contenido primario del propio objeto (1985, pp. 249-260)4. Esta clase de signos tiene una gran importancia en la articulación de sentido del texto, por lo que pondremos una especial atención en su construcción y, a partir de esto, en su remisión a una postura enunciativa.

Nuestro objeto de estudio abre con la imagen de un reloj despertador cuyas manecillas son de un hombrecillo risueño. Al sonar la alarma, el protagonista despierta, la apaga, se sienta en la cama y, en ese momento, es posible ver que el buró, o mesita de noche, es un hombre de espaldas que sostiene, con la cabeza, una tabla; sobre de ella, aparecen el reloj y un retrato del hombre protagonista.

Empecemos por la imagen del despertador, al centro del cual aparece un hombre cuyos brazos hacen el papel de las manecillas. La función del hombrecillo del reloj, marcar las horas y los minutos bajo un ritmo (aunque resulte obvio) monótono y continuo, nos dirige hacia una posibilidad semiósica: es un signo que funciona bajo la marca semántica5, o idea, ‘mecanización’ por ser parte de un instrumento tecnológico. Esto indica el comienzo de un proceso mecanizante que irá amplificándose a lo largo de la diégesis.

En cuanto al hombre-buró, hemos encontrado la marca semántica ‘cosificación’ (o ‘reificación’), ya que, en principio, el cruce entre su cuerpo y la tabla que sostiene en la cabeza remite a la denotación ‘buró’. El hecho de que la tabla porte el reloj y la fotografía desvelan su función. Como explicaremos con más detenimiento, la marca semántica del hombrecillo del reloj y la del hombre-buró estarán íntimamente unidas a lo largo del texto animado.

La cosificación es una metáfora, en nuestro caso, visual. Para Umberto Eco, la metáfora consiste en la “conexión entre dos semas [unidad mínima de significado] iguales que subsisten dentro de dos sememas diferentes (o de dos sentidos del mismo semema) [aquella conexión] permite la substitución de un semema por el otro” (2000, p. 395). Para poder entender lo anterior, es necesario acudir a Aristóteles. En su Poética, el estagirita señala que la metáfora reside “en dar a un objeto un nombre que pertenece a algún otro; la transferencia puede ser del género a la especie, de la especie al género, o de una especie a otra, o puede ser un problema de analogía” (2010, 1457b, p. 21). La “transferencia”, de alguna manera, equivale a la “substitución” en Eco. Es decir, un semema contiene una serie de rasgos o semas que, bajo una convención social, “comparte” con otro; así, se produce una substitución: los semas del primer semema “pasan” y se unen al segundo; es por ellos que se logra reconocer el efecto retórico. En el filme, no existe una substitución en sí, sino, como hemos dicho, un signo determinado que se genera por el cruce de algunos de sus rasgos pertinentes. En este sentido, el fenómeno de cosificación no es precisamente una metáfora, sino una contaminación semiósica.

Para ilustrar lo anterior, pensemos en la imagen de una paloma vista de perfil, las plumas de las alas y de la cola, junto con la cabeza y el resto del cuerpo, estarían, inicialmente, en lugar de una mano abierta: el conjunto de plumas serían los cuatro dedos largos y, la cabeza, el pulgar; sin embargo, detrás de esa forma, subyace la de una mano: ambos signos, paloma y mano, permanecen activos, gracias al efecto de esa yuxtaposición. Los rasgos pertinentes físicos (“semas visuales”) de la paloma se confunden con los propios de la mano sin dejar de ver la conexión entre ambos signos (sememas), ‘paloma’ y ‘mano’, ni su presencia.

En el cortometraje, el hombrecillo del reloj, en concreto, la función que desarrollan sus brazos (‘marcar las horas y los minutos’) es la que contiene, entre otras, y como se afirmó, la noción ‘mecanización’; es decir, bajo una convención sociocultural, los brazos son manecillas y, por lo tanto, el reloj le transmite al hombrecillo su labor mecánica. Ese hombrecillo no desaparece, sólo representa una función específica y ajena a él (como humano): precisamente, marcar las horas y los minutos. Entonces, la contaminación semiósica se reconoce por la noción ‘hombrecillo-brazos-manecillas-de-reloj’. Los propios brazos —su forma y su posición— son rasgos pertinentes que pertenecen al plano de la expresión, los cuales, en la unión con el plano del contenido, generarían una connotación inicial de ‘humanos’. No obstante, por ser una parte del reloj, es que se atenúa esa noción y se coloca, “parasitariamente”, la de ‘máquina’, propia del plano de la expresión para, de esta manera, poder tener el signo general ‘reloj’. En cierta medida, el ritmo del reloj estaría en lugar de los latidos del corazón del hombrecillo. Esa combinación de signos sonoros (‘ritmo del reloj’ y ‘ritmo cardiaco’) subrayan la ‘mecanización’.

En el momento que aparece el hombre-buró, es cuando se produce una narratividad que orienta la lectura hacia la otra noción: ‘cosificación’. Queremos decir, pues, que el hombrecillo del reloj no asciende como signo con una carga semántica central por sí solo, es preciso que se tienda una red semántica en la que participe y adquiera importancia su función. Es decir, es necesario localizar el contexto y las circunstancias en las que el hombrecillo, como signo, está desarrollando una función semiósica particular. Veamos que, a propósito, hemos construido el sintagma nominal ‘hombre-buró’ que hace explícita la contaminación semiósica explicada.

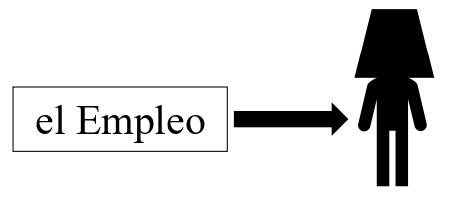

Lo anterior vuelve a suceder en la escena siguiente. El hombre protagonista, ya levantado de la cama, camina hacia el baño. En el trayecto, se cruza con un hombre-lámpara, enciende el foco y continúa su viaje, hasta desaparecer. La imagen enfoca al hombre-lámpara. A los pocos segundos, aparece el título del cortometraje: “el Empleo”. La contigüidad entre título (paratexto)6 y hombre-lámpara hace explícita la función de éste: es una persona que se emplea como un objeto. El artículo definido ‘el’, con minúscula inicial, no es un simple recurso estilístico: permite que el sustantivo ‘Empleo’, con mayúscula inicial, sea uno de los ejes semánticos de estas primeras escenas, y del resto (ver figura 1). La narratividad y, por lo tanto, la transmisión de carga semántica, entonces, siguen una línea que va del título hacia la figura del hombre-lámpara.

Figura 1

Nota. Elaboración propia mediante herramientas de Office.

El propio título, al aparecer, se mueve lentamente hacia el hombre-lámpara antes de difuminarse. En este sentido, la palabra “empleo” participa como una nueva noción que se une a las anteriores. De hecho, como noción, ‘empleo’ indica una marca contextual global que es determinante en la articulación del plano del contenido. Y es precisamente aquí donde comienza no solamente un recorrido diegético, sino una progresividad nocional que intensifica la reificación de las representaciones humanas.

Por la importancia de las nociones encontradas hasta el momento, hemos localizado una especie de núcleo semántico que recorrerá, con algunas leves modificaciones, el resto del texto fílmico.

3.2. Contexto y circunstancias

Las cosificaciones posteriores, entendidas también como contaminaciones semiósicas, no deben resultar redundantes. El hombre-porta-espejo (en el baño), las personas-mesa y el hombre-porta-pantalla (en el comedor), la mujer-perchero1 (a la salida del departamento), los hombres-taxi y los hombres-luces-de-semáforo (en la calle), los hombres-puerta-automática (a la entrada del edificio donde trabaja el protagonista), el hombre-contrapeso (del elevador) y la mujer-perchero2 (en el mueble metálico donde el protagonista guarda sus efectos personales antes de trabajar), conforman tanto las circunstancias y el contexto en los que se desarrolla la diégesis como, a la vez, consolidan las nociones encontradas.

Por tratarse de personas que funcionan como objetos, puesto que substituyen instrumentos útiles o de trabajo, el efecto que produce esa contaminación semiósica desvela las circunstancias en las que se encuentran, a saber, ‘deshumanizantes’; en consecuencia, el contexto que cubre gran parte de la diégesis es ‘laboral’. Así, el empleo que realizan es cosificante y/o mecanizante. Revisemos cómo es que se entrelazan las nociones encontradas hasta el momento.

No es, por lo tanto, gratuito que el texto carezca de diálogos y de relaciones interpersonales o comunicativas, ya que esos “vacíos” subrayan todos los rastros semánticos encontrados. Podemos adicionar otros rastros más que contribuyen a resaltar el contexto y las circunstancias. Los colores: del departamento y el edificio de trabajo del protagonista, de las casas y los edificios de la ciudad y de la ropa de las personas —“humanas”, que transitan por la calle, y “cosificadas” también— son neutros; la uniformidad de la vestimenta: pantalón, camisa y corbata para hombres, falda y camisa para mujeres; el rostro inexpresivo. En ambas situaciones, las características o rastros pertinentes de la vestimenta y del rostro son propias de personas “humanas” y “cosificadas”.

Apreciamos la dominancia del código reificante que, consecuentemente, subordina el código antropomorfo (Williams 2009, p. 165). Esto no es más que la reproducción de una ideología hegemónica propia del sistema capitalista actual o neoliberalismo.

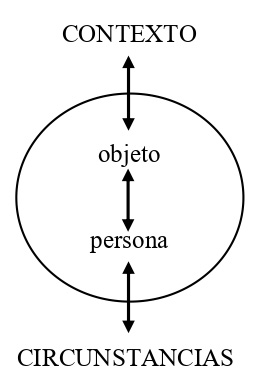

Figura 2

Nota. Elaboración propia mediante herramientas de Office.

La conjunción entre contexto y circunstancias coloca a las personas dentro de un fuerte juego dialéctico que podríamos concentrar en una gran microsemiótica de polos opuestos: personas-usuarias-empleadoras/personas-utensilio-objeto-de-trabajo. En este caso, las circunstancias (‘deshumanizantes’) no son un proceso definitivo, es decir, las personas conservan algo de su humanidad, al menos, los rasgos pertinentes que las distinguen: formas corporales, vestimenta y algunas acciones. Por ello es que es importante subrayar que pasan por un juego dialéctico constantemente. (Recordemos que la contaminación semiósica no elimina ninguno de los dos elementos que participan en ella.) Esta condición resulta importante, ya que no se circunscribe a una clase social en particular. La figura 2 es un modelo esquemático que ejemplifica todo este procedimiento.

En consecuencia, hemos encontrado parte de las relaciones sígnicas del contexto, es decir, todo signo participa con parte de su carga semántica para la generación de sentido general. El contexto y las circunstancias “envuelven” el funcionar de los signos y ese mismo funcionamiento se corresponde con el contexto y las circunstancias. Por ejemplo, la ausencia de diálogos y de relaciones interpersonales “encaja” con la indiferencia en que suceden las actividades cotidianas de los sujetos (“humanos” y “cosificados”). Por esta razón es que la figura 2 presenta flechas de doble punta, debido a la estrecha reciprocidad entre signos. Ahora bien, esta pronunciada correspondencia alude a una posible circularidad de los fenómenos cosificantes. Veremos esto en el próximo apartado.

3.3. El juego dialéctico

El hombre protagonista, quien usa a varias personas, ya sea como utensilio o como objeto de trabajo, resulta usado al convertirse en hombre-tapete. Aquí, el fenómeno deshumanizante-cosificante “alcanza” al protagonista. Creemos, empero, que no todo ha terminado: al parecer, existe una circularidad en la diégesis.

Es importante detenernos en las escenas finales: el superior del protagonista pasa por encima de éste, quien ya se ha convertido en hombre-tapete; poco después, el mismo hombre-tapete suspira desconsoladamente, boca abajo, en el piso. Lo anterior supone dos posibilidades, a saber: a) que su superior es una persona-no-cosificada, o b) que su superior es una persona-cosificada. No podemos saber con certeza cuál de las dos logra ser la adecuada, ya que el superior se introduce en su oficina tras haber cerrado la puerta. Esta misma falta de precisión es la que pone sobre la mesa las dos posibilidades.

La imagen que toma al hombre-tapete se extiende por algunos segundos; un ruido ambiental, de baja intensidad, cubre la escena como si fuera el del funcionamiento de un motor lejano. Por la docilidad con la que el protagonista se dispone para asumir su papel de hombre-tapete y por el suspiro que emite al cierre del filme, es que encontramos una estructura nocional que refiere connotaciones de ‘imposibilidad’ y ‘resignación’. El ruido ambiental, a su vez, acentúa todas las nociones encontradas hasta el momento.

Bien, la unión de estas dos funciones de los últimos signos (la cosificación del protagonista y el resaltado nocional del ruido) no llega a ser vana. El suspiro, como signo de resignación, también significa que el estado de cosas seguirá sin cambio alguno, que se extenderá ilimitadamente en el tiempo. El sonido lejano de motor, por su parte, nos remite a un trayecto de sentido específico en el que dicho estado de cosas conserva rastros mecanizantes y, por lo tanto, cosificantes. Así, aunque la sociedad ficcionalizada en el filme esté marcada por personas usuarias-superiores y personas usadas-inferiores, los primeros no dejan de estar deshumanizados y cosificados. El efecto semántico de la microsemiótica encontrada es tan profundo que afecta al conjunto de personas, “humanizadas” y “cosificadas”, y los somete a un juego de fuerzas de doble sentido (como lo ilustramos en la figura 2). Así, cualquier persona estará sujeta a una cosificación sin importar la clase social a la que pertenezca.

En este sentido, ¿el superior del hombre-tapete está cosificado? Para responder a esta pregunta, debemos recurrir a aspectos extratextuales que tocaremos en el próximo apartado.

Por el momento, hemos recabado, las siguientes nociones: ‘mecanización’, ‘cosificación’, ‘empleo’, contexto ‘laboral’, circunstancias ‘deshumanizantes’, microsemiótica de polos opuestos ‘personas-usuarias-empleadoras/personas-utensilio-objeto-de-trabajo’, ‘imposibilidad’, ‘resignación’ y ‘circularidad’. Dentro del nivel intratextual, representan estructuras básicas de significado que debemos relacionar con determinadas estructuras sociohistóricas comunes al momento de producción del cortometraje, como también veremos en el próximo apartado.

3.4. El uso de los cuerpos

Roberto Esposito explica que el derecho romano es la fuente que diferencia claramente entre personas y cosas. En el régimen capitalista actual o neoliberalismo, esa demarcación se ha vuelto más profunda, debido a la vida mercantilizada en la que se han sumido las sociedades, dentro de las que absolutamente todo es susceptible de presentarse como una cosa (en oposición a ‘humanidad’). El resultado, con base en Marx, es que nadie escapa a esa relación de compra-venta.

En el mercado capitalista, toda clase de personas se convierte en un producto libremente adquirible e intercambiable en el mercado. Como cualquier otra mercancía, la fuerza de trabajo tiene un valor de cambio, proporcional al tiempo necesario para su producción. Esta última ejerce un control total sobre aquellos que creen tenerla a su disposición. En suma, al transformar las cosas en mercancías, las personas se transforman a sí mismas en cosas (Esposito, 2017, p. 74).

La reificación, entonces, es un fenómeno inherente al modo de producción capitalista. Esta primera noción nos permitirá arribar a la función política del cortometraje.

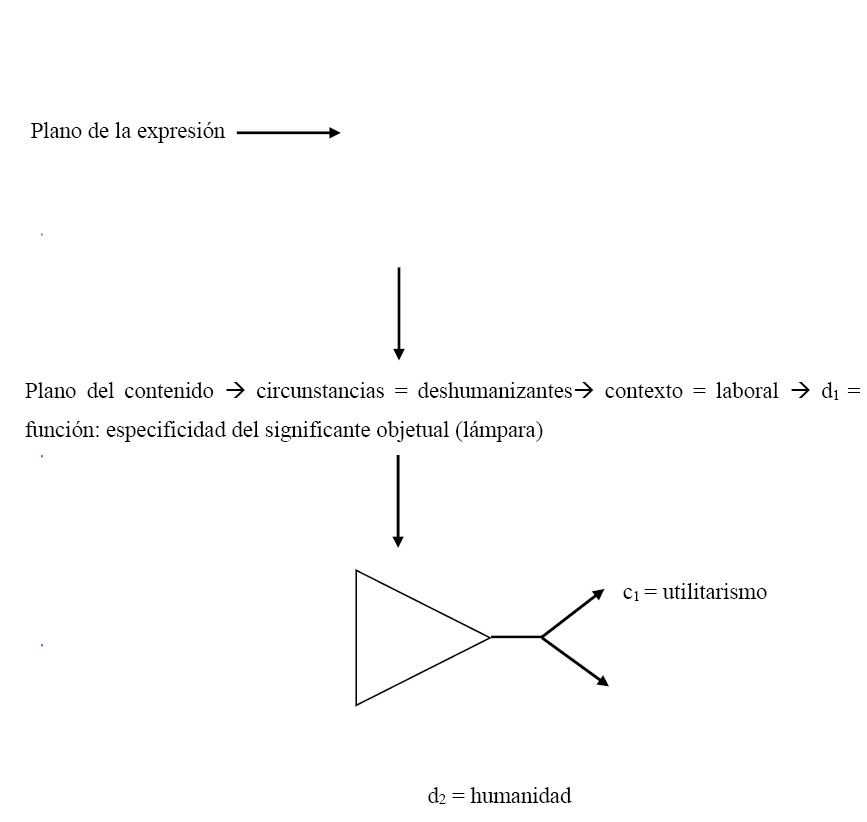

En El empleo, la humanidad de los personajes se coloca en un segundo plano o, para ser más precisos, queda fuertemente desvanecida. Una recomposición semémica sintetizada permitirá ver con una mayor claridad este fenómeno (ver la figura 3, en la que tomamos al hombre-lámpara).

Figura 3

Nota. Elaboración propia mediante herramientas de Office.

Esta distribución de marcas semánticas aparece en la gran mayoría de las circunstancias y los contextos particulares en los que aparecen los personajes de acuerdo con su actividad, por lo que su accionar es iterativo sin posibilidad de variantes narrativas más allá de su aspecto utilitario concreto. Las circunstancias ‘deshumanizantes’ tienen un carácter englobante, de suerte que producen la impresión de un espacio disfórico en el que las condiciones son inmodificables y en el que el sujeto está predestinado y condenado a cumplir mecánicamente con un papel laboral “cosificado” o “deshumanizado”.

En el esquema, luego de la circunstancia global, la d1 (denotación primaria, vinculada a la función) es la marca regente desde un punto de vista especializado, esto es, se trata del sema que proporciona las instrucciones para el establecimiento de una interpretación molar (Eco, 1999, pp. 157-167), pues modeliza y determina la estructuración del plano del contenido.

Algo digno de destacarse es que en el cortometraje la cosificación convoca un proceso paralelo que consiste en una degradación paulatina. Si bien comienza con cierta “ligereza”, a partir del hombrecillo del despertador (que se plasma como un elemento decorativo), poco a poco la función objetual cobra más fuerza sobre los rasgos humanos.

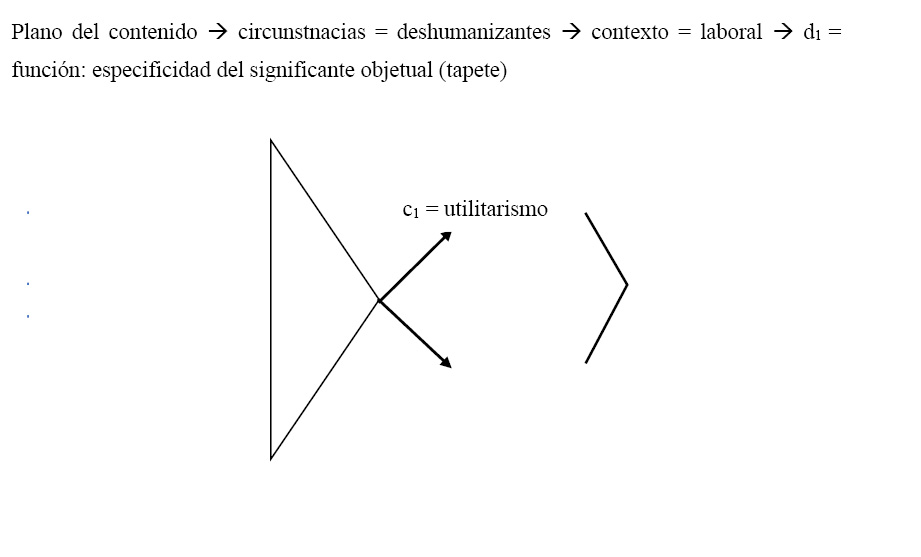

Figura 4

Nota. Elaboración propia mediante herramientas de Office.

La degradación alcanza una abyección absoluta dentro del último cuadro, en el que el protagonista cumple la función de tapete con respecto a un personaje jerárquicamente superior, que a final de cuentas es el único al que no le es asignada una marca semántica objetual, empero, como hemos visto, esto no lo exime de una deshumanización y de sus consecuencias.

Para explicar el hecho desde el aspecto de la producción de sentido, retomaremos la recomposición semémica de la figura 3 y registraremos los semas que se añaden debido al rol de tapete que cumple el protagonista (ver figura 4).

En una ruta retrospectiva a la diégesis, las connotaciones 3 y 4 remodelizan parcialmente el espectro semémico al conferirle a la denotación primaria (d1) una fuerza mayor para el establecimiento de un trayecto interpretativo. Tal grado de abyección no puede contemplarse de manera positiva desde un punto de vista humanístico, y ésta es una de las claves para especificar la posición enunciativa o comunicante sobresaliente en el texto.

Otra clave está en la diégesis misma, mejor dicho, en el espacio-tiempo dedicado en la narración a las personas explotadas, a diferencia del último personaje que se introduce fugazmente y que puede ser visto como el explotador debido a que no subsume marca objetual alguna. Se expone sobradamente la condición de las personas-objeto, lo que viene a visibilizarla ante el destinatario del texto y, por lo tanto, causa la impresión de una especie de denuncia.

Finalmente, está la cuestión relativa a la ironía: quien utiliza durante toda la narración los servicios de los demás actores resulta utilizado en la más humillante de las funciones.

El suspiro desconsolado del protagonista reenvía a la desesperanza y al desconsuelo, marcas que representan la infelicidad y, por lo tanto, una reprobación implícita de la situación.

En el código lingüístico del español, hay una expresión equivalente que transmite el sema “servilismo exacerbado”: “ponerse de tapete”. Quien se pone de tapete subsume una condición de inferioridad con respecto a otro.

Esto nos permite ver que en una cultura los estados del mundo permean a través de códigos diversos, de acuerdo, eso sí, con las capacidades significativo-comunicativas de cada uno de ellos. En varios puntos de este artículo, hicimos referencia a personas-objeto: hombre-buró, hombres-taxi, hombre-tapete; estas expresiones en circunstancias tomadas fuera de contexto parecen extrañas y no manifiestan claramente contaminaciones semiósicas, lo que sí sucede con los enunciados basados en la imagen; por este motivo, aludimos a diferentes capacidades significativo-comunicativas de los sistemas codiciales. La construcción del USR se fundamenta en contaminaciones semiósicas que se aprecian visualmente desde un contacto inicial.

Pese a la brevedad del texto, contiene una cantidad considerable de información cultural. Su función política se resume en denunciar la cosificación a la que se someten los trabajadores bajo el sistema capitalista actual o neoliberalismo.

4. Conclusiones

La película basa su construcción de código en las convergencias entre representaciones humanas y objetuales. Es en la simbiosis de estas representaciones (contaminaciones semiósicas) que emerge un universo textual (USR), uno que tiene una lógica particular que nos sitúa ante la creatividad de la ficcionalización. Como mencionamos al principio y repetimos en varias ocasiones, los artículos de uso u obras creados dentro de esferas de producción ficticia no pueden, a pesar de esta cualidad, disociarse de sus circunstancias sociohistóricas de emergencia. Estas últimas son decisivas en la producción de significado en unidades significativo-comunicacionales.

Debido a los mecanismos de codificación observados y basándonos en una evaluación superficial, podría pensarse que el cortometraje ensalza la cosificación de las personas. Sin embargo, las connotaciones 3 y 4 anteriores dicen lo contrario: exponen las tendencias en las condiciones laborales y las estructuras de poder en las sociedades capitalistas. Como hemos dicho, la noción ‘empleo’ es un contexto global en el que dependen circunstancias y contextos (específicos) relacionados con el desempeño de los personajes. Ya el título introduce dicho contexto que proporciona instrucciones acerca de cómo interpretar los problemas que el texto abordará. Para identificar este tipo de entidades semióticas, recurriremos a la conocida designación de paratexto de Gérard Genette, definida de la siguiente manera:

Para nosotros, el paratexto es […] aquello por lo cual un texto se convierte en un libre y se ofrece como tal a sus lectores y, más generalmente, al público. Más que un límite o una frontera cerrada, es un umbral […] que ofrece a cualquiera la posibilidad de entrar o retroceder. (2001, p.7; cursivas en el original)

Resulta evidente que hemos tomado prestada la noción de Genette de manera algo flexible, ya que la aplicamos a un texto pluricódigo basado en imágenes en movimiento. De cualquier forma, cumple la función de umbral, de un pretexto cuya invitación el destinatario puede aceptar o rechazar. Si el destinatario acepta la invitación, notará que, en el ámbito laboral, cada personaje está identificado por la función que desempeña: buró o mesita de noche, perchero, vehículo, semáforo, puerta, en fin. La identidad humana-individual no es importante, como se ha establecido. Para reforzar este argumento, tenemos que agregar que los rostros, los espacios y la ropa (que nos remiten a los contextos específicos junto con las acciones) siguen un patrón estándar que los fusiona en una masa cuyos elementos sólo se distinguen por su función objetiva. Éste es el caso de estilización donde la materia expresiva se refiere a modelos reconocibles que han sufrido una deconstrucción, pero de una manera que no afecta su reconocimiento (reconocibilidad). Para lograr esto, mantener las características relevantes (o rasgos pertinentes) originales es imperativo (Eco, 2000, pp. 337-339; 1988, p. 57). En nuestro texto, la materia expresiva comprende los modelos humano + objeto; sin embargo, la percepción no funciona así, ya que lo que observamos es una entidad unificada. Se establece una convención: la concurrencia verificada en el plano de la expresión debe reproducirse en el plano del contenido. En las reconstrucciones semémicas previamente registradas, podemos observar este fenómeno: las denotaciones 1 y 2 aparecen fusionadas y, por lo tanto, conducen a la generación de un concepto. La única excepción es el personaje que aparece con el protagonista en la escena final: se sienta en la cima de una pirámide utilitaria y representa un poder omnipresente. Omnipresente porque en el universo del texto, cada cosificación individual es una actualización de dicho poder.

La ironía tiene un papel fundamental en establecer la postura crítica del cortometraje con respecto a la concepción mecanicista-utilitarista, ya que resalta la explotación indiscriminada, que incluye, en última instancia, al personaje que había utilizado a sus semejantes hasta antes de la escena final. Debemos mencionar que dicho final es inesperado y contradice la ruta interpretativa que la diégesis había sugerido hasta ese momento: cuando el protagonista llega a la puerta, podríamos haber pensado que estaba en la cima de la jerarquía laboral. La aparición del personaje-superior subraya aún más la influencia retrospectiva de los semas ‘degradación’ y ‘abyección’ en la articulación semántica del filme de Santiago Bou Grasso.

La ventaja de esta clase de análisis es que permite establecer las relaciones de la producción semiósica textual con dinámicas sociales dominantes y comunes en un tiempo y en un espacio específicos.

Fuentes de financiamiento

Este artículo es parte y recibió apoyo del Proyecto 320702 “La semiosis entre redes culturales y procesos mentales. Modelos cognitivos y cultura”, Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera. Modalidad: Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022-Conacyt.

Referencias

Aristóteles (2010). Poética. Akal.

Arnold, B. (s. f.). El empleo. Recuperado de: https://www.academia.edu/25500322/El_Empleo_The_Employment

Barthes, R. (1985). L´aventure sémiologique. Éditions du Seuil.

Bou Grasso, S. (Director) (2008). El empleo [Cortometraje]. opusBou.

Cros, E. (1983). Théorie et pratique sociocritiques. Centre d´ Études et de Recherches Sociocritiques.

Cros, E. (2002). El sujeto cultural. Sociocrítica y psicoanálisis. Centre d´ Études et de Recherches Sociocritiques.

Eco, U. (1988). Sémiotique et philosophie du langage. Presses Universitaires de France.

Eco, U. (1999). Kant y el ornitorrinco. Lumen.

Eco, U. (2000). Tratado de semiótica general. Lumen.

Esposito, R. (2017). Personas, cosas, cuerpos. Trotta.

Genette, G. (2001). Umbrales. Siglo XXI.

Gómez, A. I. (2016). Análisis cortometraje El empleo. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/459277069/ANALISIS-CORTOMETRAJE-EL-EMPLEO

González Vidal, J. C. (2020). Modelos cognitivos, estímulos sensoriales y procesos de Percepción desde una perspectiva semiótica. Revista Chilena de Semiótica, (14), 102-115. https://da931a359d.clvawcdnwnd.com/acecc7bc7a31391a2f6770a849fc939a/200000296-6b55a6b55c/Gonzalez%20Vidal_RCHS%2014_102-115.pdf?ph=da931a359d

González Vidal, J. C. y Chávez Mendoza J. R. (2012). Semiótica de los dibujos animados. En R. Pardo Fernández (Ed.), Heterodoxia. Estudios de literatura, comunicación y lingüística (pp. 63-93). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Greimas, A. J. (1994). Semiótica figurativa y semiótica plástica. En G. Hernández

Aguilar (Ed.), Figuras y estrategias. En torno a una semiótica de lo visual (pp. 17-41). Siglo XXI.

Lasseter, J. (Director) (2006). Cars [Película]. Walt Disney Pictures. Disneytoon Studios.

Lotman, I. (1996). La semiosfera I. Cátedra.

Peirce, Ch. (1994). The collected papers. Recuperado de: https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf

Ricoeur, P. (2009). Historia y narratividad. Paidós.

Vilela, A., Sosa, A., Machado, J. y Echeverría, S. (s. f.). Análisis del cortometraje “El empleo” desde un punto de vista de las teorías de Marx, Weber, Durkheim,Merton y Bourdieu. Disponible en: https://www.academia.edu/39695436/An%C3%A1lisis_del_cortometraje_El_empleo_

Williams, R. (2009). Marxismo y literatura. La Cuarenta.

1 Más adelante, definiremos la noción ‘diégesis’.

2 Para no hacer un análisis demasiado esquemático ni árido, prescindiremos de las denotaciones. De cualquier forma, resultarían obvias y repetitivas en extremo. Por ejemplo, las denotaciones de ‘persona’, ‘mesa’, ‘puerta’, etc. Optaremos por la inclusión de denotaciones generales como ‘humanidad’ o ‘función’. En adición, como se comprenderá, estamos siguiendo algunos pasos del Modelo Semántico Reformulado de Umberto Eco (2000) que usaremos en la descripción semémica o el recorrido de algunas características codiciales (de código).

3 Esta última afirmación permite refutar el principio de arbitrariedad enunciado por Ferdinand de Saussure a propósito de los signos lingüísticos. Inclusive en éstos hay rasgos del plano de la expresión que se codifican a nivel del significado (en la lengua oral pueden servir como ejemplos la entonación y la pronunciación; en la lengua escrita, los trazos de la grafía, etc., que funcionan como rasgos identitarios). Consideramos, pues, al adoptar una postura pragmática, que la vinculación funtiva tendrá siempre, aunque sea parcialmente, un vínculo motivado.

4 El texto fue publicado originalmente en Piero Nardi (coord.) (1966). Arte e cultura nella civiltà contemporánea. Sansoni. Posteriormente fue recuperado en el volumen citado (1985).

5 Más adelante, veremos que esa marca semántica estará asociada a las circunstancias en las que se desarrolla la diégesis.

6 Para Gérard Genete (2001, pp. 11-12), hay una variedad de elementos que recibe el nombre de “paratexto”: “título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas”, etc.